ヨーロッパの美術館に行くと、繰り返し現れ、否応なく目を惹くことになるのが(とりわけ筆者のような男の場合!)、裸婦像である。いわゆる泰西名画の主軸たるルネサンス以降の絵画において、神話に基づく絵でも、歴史画でも、聖書に材をとった宗教画においてさえ、裸婦像は頻繁に登場する。西洋絵画にあって、裸婦像は外すことのできないメインストリームであったことは間違いない。

考えてみれば、これは面白いというか、ちょっと不思議なことだ。もし生身の人間が裸身のまま公共の場に身を晒せば、国によって多少の差こそあれ、まずは猥褻物陳列のかどでお縄を頂戴することになるだろう。だが美術館であれば、公の場にも裸のオンパレード、つまり社会の掟はそれとして、美術の世界ではヌードは堂々と市民権を得ているのだ。美術界の「特権」とすら言えよう。

無論、美術史を紐解けば、この「特権」がそう簡単に獲得できたものでないことは、いくらでも説明がなされている。神話や宗教といった用意周到な「借り着」をまとってこそ、裸婦像は許されてきたのであって、例えば1863年、マネの「草上の昼食」がセンセーションを巻き起こし、非難轟轟の的となったのは、社会の掟が統(す)べる公共かつ日常の場に、聖人や烈女の「借り着」なしに、そのままの裸婦(しかも娼婦!)を闖入させてしまったからだった。社会が敷いた美と猥褻の境界線を、意識的に粉砕した革命的行為だったと言える。

そのような奮闘と葛藤を経て、革命後の新たな掟のもとにある現代社会では、とりあえずの「借り着」は必要なくなったようで、裸婦像は芸術という高尚、栄誉の額縁に体よく収まって、性器を大写しにしたようなよほどの極端な物でない限り、美術館はヌードの解放区たりえている。

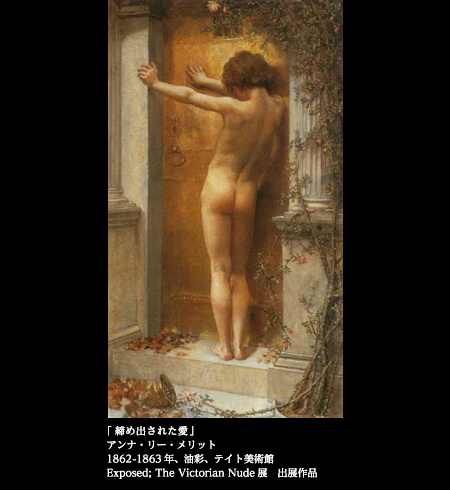

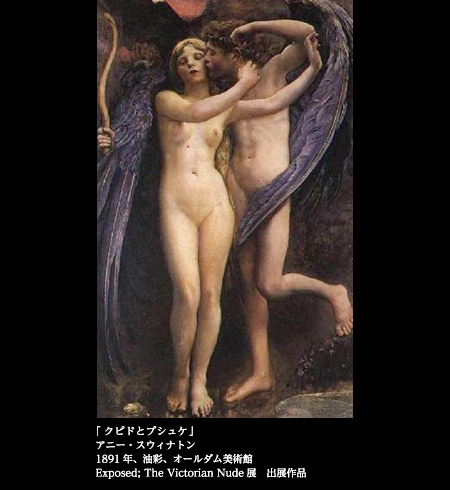

かれこれ10年ほど前の話になるが、ロンドンのテート・ギャラリーで開かれたヴィクトリア時代のヌード絵画を特集した展覧会に足を運んだことがある(その後、「ヴィクトリアン・ヌード」というタイトルで日本でも巡回展が開かれた)。公序良俗を謳う英国式モラルが最も高揚し、大手を振っていた19世紀のこの時代に、ロセッティを始めとするラファエル前派の神話的ムードの絵画のみならず、レイトンほか、多様な画家によるさまざまな絵に裸婦像が描かれていた。大英帝国の絶頂期たるヴィクトリア時代そのものへの眼差しを塗り替える、なかなかに鋭い問題意識を備えた展覧会だったのだが、絵画とは別に、会場で忘れがたい光景を目にすることになった。

ひと組の若い東洋人のカップルの訪問客がいたが、男の視線が裸婦像に釘づけになると、女が露骨に怒りを表しながら、男の顔を自分の方に向けようとする。絵の中の女でなく、私の方を見なさいと言うように……。愛する男の眼差しが他の女体に注がれることに我慢がならなかったに違いなく、現実とアート世界とを混同してしまったわけだが、社会の掟と美術館の特権とをきれいに分けてすまし顔でいる紳士淑女諸氏に比べ、ある意味では馬鹿正直というか、偽善性をかなぐり捨てた姿に、はっとさせられる思いがした。

性を覆い隠す一方でおびただしい裸婦像を生み出したヴィクトリア時代の社会の矛盾をまさに俗の側からあぶり出す、ある意味ではこの展覧会の意図を見事に具現化した陰の主役を見た気がしたからである。

裸婦は文字通りの裸婦なのであり、「借り着」を廃して向き合わねばならない。裸婦像を見る眼差し、のみならず裸婦像を描く画家のそれでもあろうが、裸婦は裸婦ゆえにこそ見たいし、描きたいのである。そのストレートな関係性のはらむ緊張感の中に、美も芸術性も人間の本質も立ち現れ、燃えさかるに違いないのだ。

永青文庫の「春画展」で見た肉筆春画の中に、江戸後期に描かれた「狐忠信と初音図」という題の仕掛け屏風があった。鎧兜を着た狐忠信(佐藤忠信)に、女ながらもやはり鎧姿の静御前が組み敷かれた一見武者絵風の仕立てなのだが、中央部、ちょうど忠信の鎧の草摺(くさずり。胴の下に垂れ大腿部を庇護する)の部分が扉窓のようにめくり開く仕組みになっており、その下からは、そのものずばり、性器の重なるあられもなき交合図が現れる。

まさに「御開帳」なわけで、思わず笑いに誘われたが、おそらくは遊里に飾られた、いかにも場にふさわしい遊び心の興奮が収まってみると、着物にしろ甲冑にしろ、いかなる装いをまとったところで、その下に秘めた肉体のなまなましさの圧倒的な存在感を思い知らされるところとなった。初めからすべてを晒した裸の絵ではなく、まずは武者絵仕立ての完成された絵があればこそ、身ぐるみ剥がされた時のエロスの衝動がいや増しに増すのである。

西洋絵画の裸婦像の中でもとびきり人気の高いある名画も、やはりこの原理を踏まえていることを思い出した。ゴヤの「裸のマハ」――。言うまでもなく、「着衣のマハ」と対をなす。同じ人物、同じポーズ、横たわるベッドも空間も同一である。

面白いことに、「着衣のマハ」の方が、「裸のマハ」よりも後から描かれている。一般には、「着衣」は「裸」のカモフラージュのために製作されたとされるが、私にはいささか異論がある。「着衣」と並べることで、「裸」の価値はいや増す。そのことを、ゴヤは知悉していたに違いないのである。「裸」によって生まれた「着衣」は、「裸」の真価を高める双子の妹のように存在する。

いや、誤解のなきように願いたいが、「着衣のマハ」はそれ自体が大変な傑作には違いないのである。はやりのトルコ風の衣装をまとった女性は、時代のモードに包まれ、嫣然と微笑む。「マハ」とは固有名詞ではなく、「小粋なマドリッド娘」といった一般名詞であるとのことだが、なるほど、流行のファッションをまとった典雅な女性が、くつろいだ姿勢の中に優美な薫りを漂わす。

だが、そのくつろぎの下に、優雅の底に、ひそやかに、そして大胆に、輝くばかりの肢体が息づいているのだ。流行のファッションやモードなど粉砕しかねないほどの、なまなましくも飾り気のない、純粋な裸身である。この絵は西洋美術で初めて陰毛を描いた作品などと、妙なレッテルも張られているが、そこまでの大胆さは、「着衣」と対をなすことで可能になったことかもしれない。

女の表情も、「着衣」は柔らかだが、「裸」はしっかりとした眼差しをこちらに向け、挑むかのように直接に訴えかけてくる。煽情的な媚態とは違う、意志の力を感じる。「借り着」など必要ない、真の自我が見える。それにしても、何という貴く美しい裸身であろう。うっすらと紅潮した白い肌からは、まばゆいばかりの官能性が放射される。豊麗にして馥郁とした裸身は、毅然たる輝きに満ちている。

この女性はゴヤと関係のあったアルバ公夫人であるとも、絵の持ち主であった宰相ゴドイの愛妾であるとも言われるが、真相は不明だ。私としては、かまびすしいモデル論より、この対の絵画がいったいどのように飾られていたのか、そちらのほうにより興味を引かれる。客間のような他人の目にも触れられるオープンスペースには「着衣」が、そして奥の寝室のような極私的空間に「裸」があったのだろうか。掃除の召使いなどに盗み見されぬよう、普段はカーテンで覆われていて、主人だけがこっそりと開帳できるというように……。いや、そもそもが他人に「視姦」される恐れなどない秘密の部屋に横並びに2つの絵を置いて、そっとそれぞれを眺め悦に入ったのか……。

「着衣のマハ」と一対にすることで、「裸のマハ」は最高峰にのぼりつめた。奥座敷、奥の院といった、一段奥に飾られるべき美の秘宝と化したのだった。

ゴヤの「裸のマハ」に見られた寝台に横たわり、こちらを向く裸婦の構図は、実は西洋絵画にあって様々な裸婦像に踏襲されている。その大元となるのが、ティツィアーノの「ウルビーノのヴィーナス」だ。1538年頃の作というから、「裸のマハ」よりも260年ほど前に描かれたことになるが、実は裸婦の絵の伝統にあって、ひとつの典型を築いたエポックメイキング的な作品であった。構図ばかりではない、ふくよかな白い肢体の輝きが放つ官能美の表現もまた、裸婦像として金字塔を打ち立てた。

この女性は、一応はローマ神話のヴィーナスとして描かれた。右手にバラの花(愛の象徴)、ベッドの上の足元に犬(忠節の象徴)、窓辺にはミルテの鉢植え(結婚の象徴)が配され、条件を備えている。

横臥する裸婦像の理想形として、後世に多大な影響を与えた絵だが、実は先駆的な作品が存在した。ジョルジョーネの「眠れるヴィーナス」――。横たわる裸婦のヴィーナス像としてはこちらが先にあり、そのスタイルをティツィアーノが発展的に模したことになる。もっとも、実はジョルジョーネの死後、絵を完成させたのが他ならぬティツィアーノだったので、先輩作家の絵に影響を受けたというレベルを超え、みずから橋渡しも果たしたことになる。

裸で横たわる構図こそ似ているが、2つのヴィーナス像には決定的な差がある。ひとつは、寝ているか起きているか。ジョルジョーネのヴィーナスはタイトルの通りに、まさしく就寝中であって、目は静かに閉じられたままである。だが、ティツィアーノはヴィーナスに横たわる姿勢をとらせたまま、しっかりと目を開かせ、思いを込めた覚醒した眼差しをこちら(見る者)へと向けさせた。

いまひとつは、空間と背景の差である。ジョルジョーネは実際の風景ではない理想的田園風景の中に眠れるヴィーナスを置いた。つまりは、どこまでも神話的空間であった。が、ティツィアーノは貴族の館らしき瀟洒な部屋の寝台へとヴィーナスを移した。あくまでも現実を生きる生身の女性なのである。ヴィーナス絵画によく見られるキューピッドも鳩や白鳥も、ここには登場しない。美神を神話から解き放ち、大胆にも世俗性のまつらう人間世界に生き生きと再生させたのだ。

気にかかるのは奥に見える2人の女性である。「裸のマヤ」とは違うが、この絵も裸婦が「かたえ」を抱えているのだ。2人ともメイドとする説が一般的だが、確かに立っている女はローブかコートか、主人の女性がまとうべき衣装を肩にしているので、そうに違いないが、長持ち(カッソーニ)の中に何かを探す少女の方ははたしてメイドなのだろうか?

見ようによっては、少女は成熟した裸の女性と対をなすようにも思える。長持ちに首を突っ込んで探し物をする少女の必死さは、監視役のメイドがそばに立つことで一層の緊張を強いられたものだろうが、ひょっとすると、それは社会の掟に縛られていた裸婦の昔日の姿なのかもしれない。それに比べ、何もまとわぬ裸身の女性は何とものびやかで、自由に見える。裸になることで、「かたえ」の世界に対し勝利しているのだ。

仮に2人ともにメイドで、衣装を探しているのだとしたら、この妙(たえ)なる裸の美神はほどなくメイドの差し出す服に覆われてしまうのだろうか。だが、少女のメイドがどれだけ懸命に服を探そうと、不思議な念力にでもよるのか、女は今しばらくは束縛を嫌って裸身を晒していたいかに見える。それが許される特権をこの美神は有し、見る者にも特権的にその美を惜しげもなく与え許す。

かくて私たちは、ティツィアーノの筆を通して、永遠なる官能美に接する恩恵に浴する。その意味では、この絵もまたしばしの「御開帳」なのだ。艶めき、なまめかしく、神々しいほどに美しい肢体を覆わせるものに対し、ティツィアーノの愛の美神は、静かに、しかし確信に満ちた抵抗を続けている。

イタリアに花開いたルネサンス以来、脈々と続いてきた裸婦像の系譜に、爆弾でも投げつけるかのように殴り込みをかけ、強引に近代絵画の扉を開かせたのが、冒頭にも挙げたマネである。裸婦像における第2ルネサンスの牽引車と呼べるだろう。

1863年の「サロン(官展)」に提出した「草上の昼食」が大センセーションを巻き起こした上で落選したが、性懲りもなくというか、マネは続けざまにもうひとつの衝撃的な裸婦像を描く。センセーションの再燃は必至という革命的な作品、「オランピア」であった。

どこが革命的かと言えば、まずはオランピアというタイトルが娼婦で溢れる劇場の名を借りており、その筋の女性を連想させるに充分だった。かつ空間性もまた、神話的世界からほど遠い、現実の娼婦の館を思わせた。

寝台に横たわる裸婦の構図は、言うまでもなく、ティツィアーノの「ウルビーノのヴィーナス」をもとにした「本歌どり」である。かの駘蕩たる美の構図を借りながら、マネは「本歌」がかろうじてまとっていたヴィーナスとしての「借り着」の残滓を、徹底して排し、現実社会の片隅に生きる生身の女を描いたのだった。日本の浮世絵の影響による、太い輪郭線と遠近法を無視した平面的画法が、西洋絵画の伝統に向けた挑戦状を旗幟鮮明にしている。

もうひとつ、否応なく目立つのが、花束を手にベッドの脇に立つ黒人女性のメイドである。裸身の女性が小柄なせいもあって、大きさで言うとほぼ同じ、対等の存在感を示す。あるいは、裸婦と対になる存在なのだろうか?

黒人メイドはおそらくはアフリカの出身であろう。今の視点からすると、白人優位主義の匂いを感じて鼻白む向きもいるかもしれないが、マネ自身の意図として、当時のフランスの体制、政治的版図を揶揄する意味も充分に感じられる。つまり、そのような社会性の中に裸婦を闖入させたのだ。今や裸婦は、寝台に横たわるだけで、植民地主義や帝国主義といった国政の歪みまであぶり出す存在になったのである。

「本歌」となるティツィアーノの「ウルビーノのヴィーナス」は、どこまでも美しく、見る者を陶酔させてやまない。だがマネの「オランピア」は、美しさのみを追求して描かれた絵ではない。ティツィアーノのヴィーナスの足元に蹲り、忠実を象徴していた犬が、マネの絵では尾を立てた黒猫に変えられている。盛んな性欲の意だ。マネの裸婦は、欲望と金銭との間に生きる社会的存在である。

そのような「商品」に貶められた女性の肉体からの訴えが、声なき声となって、不安の気を強めながら、絵全体にこだましている。聖を気取り、すまし顔の美術界に対し、マネは、現実としての俗から、強烈なカウンターパンチをくらわせているのだ。

聖か俗か――。芸術か猥褻か――。裸婦は常にその両岸を行き来し、時にまたいで息をする。つまり、対極に何かを抱え、「かたえ」となるものに囲まれる。

人は誰しもおぎゃあとこの世に生れ出た時には、一糸まとわぬすっぽんぽんなのだから、その後、身分や状況に応じて裸体を覆うことになるものは、すべてみな「かたえ」がもたらす「借り着」である。裸婦像を描くとは、すべからくこの「借り着」を剥いで、生まれながらのすっぽんぽんに戻すことなのだ。

裸婦像の魅力も過激さも、すべてはこの身ぐるみ剥ぐという、特権的、盗賊的にして、メシアの手わざなる、命の再生の秘儀によるものなのである。