レンブラントの傑作、『額縁の中の少女』には、注目すべき2つの要素があった。ひとつは、この画家にしては珍しい少女像であること。そしてもうひとつは、少女像以上に希有なトロンプルイユ(だまし絵)の技法が用いられていることである。それぞれを、もう少し突き詰めてみたい。

レンブラントの描いた少女の絵として、比較的よく知られたものに、『窓辺の少女』(1645 ダリッジ美術館)という作品がある。少女は、白い寝巻のような服を着ている。窓は描かれていないが、テラスの石の出張りのような所に、両肘をつき、外(こちら側)に視線を送る。内と外の境となる場所で腕を交差させているのは、要注目だ。『額縁の中の少女』のように、手が額縁からこちら側へと「越境」してくるような大胆さはないものの、「境界」上での何気ない仕草に、少女の多感さ、内面的なふくよかさが顕れている。

この少女の絵に、トロンプルイユ(だまし絵)の要素はない。しかし、幻のように引きずるだまし絵もどきの逸話がある。1690年代にこの絵を入手したフランスの美術評論家のロジェ・ド・ピールによれば、レンブラントが自宅の窓にこの絵を外に向けて置いておいたところ、通行人は本物の少女がそこにいると錯覚したという(ピール自身が書斎にこの絵を飾り、訪れた客が本当に窓辺に肘をつく少女がいるものと錯覚したとの説もあり)。

このエピソードが世に喧伝され、窓の描かれていない絵であるにもかかわらず、『窓辺の少女』というタイトルが定着したという。それを知ると、この少女の絵自体に、「トロンプルイユ」のDNAが備わっていることになる。しかも、レンブラント自身が外に向けて窓に絵を置いたというなら、画家自身がトロンプルイユ的な仕掛けに自覚的だったことになる。

レンブラントには、もうひとつ、『窓辺の少女』のタイトルをもつ作品がある。1651年の作、スウェーデン国立美術館が所蔵している。こちらの少女は、先の少女よりも少し年上に見える。白い内着の上に赤いジャケットを着こんだ姿で、やはり窓の出張りのような所に両肘をつき、左手はそこからもちあげられて顎を支えている。物思いの姿勢であろう。

なお、こちらの絵は、『キッチンメイド』のタイトルをも併せもつ。おそらくは自宅で雇っていたメイドをモデルにしたのだろうが、1645年の少女に比べると、野太く、逞しい印象を受ける。

実は、窓辺に少女を描くことは、レンブラントの独創的所業ではなかった。オランダ絵画の黄金期に当たる当時、何人もの画家たちが窓辺の少女を描いた。

ヘラルト・ダウ(ドウとも。1613~1675)は、レンブラントがアムステルダムに出る前、まだライデンにいた頃に、弟子であった人物である。15歳の時から3年間、レンブラントのもとで学んだとされ、巨匠の最初の弟子だったとも伝わる。

このダウに、『窓辺でランプをもつ少女(好奇心の寓意)』(1645 アムステルダム国立美術館)という絵画がある。ダウは、レンブラント譲りの、ランプやろうそくの光を巧みに活かした作品で知られるが、ここでも、いかにもダウらしい暗がりにランプの光で浮かび上がる少女を描いている。

だが、今注目すべきは、少女の立つ場所である。窓辺から身を乗り出して、外を窺っている。左手は、窓枠に肘をつき、ランプをもつ手は、いくぶん外に出ている。そして右手は、窓枠に置かれ、指先は外側にはみ出ている。

少女の顔の向きが正面方向ではなく、また、殊更でない、自然なポーズなせいもあって、目立たないかもしれないが、レンブラントの『額縁の中の少女』とよく似た仕掛けが織りこまれてる。

ダウはこの作品以外にも、いくつもの作品で、窓辺の少女を描いている。ランプであったり、ろうそくの明かりであったり、光源のひと工夫を加えて描くケースが多いが、窓辺の少女は、「定位置」とも呼ぶべきほどに常習化している。

ダウに比べると、もう少し後の時期にレンブラントの弟子となったニコラス・マース(1634~93)にも、『窓辺の少女(夢想家)』(1653~55 アムステルダム国立美術館)という作品がある。

物思いに沈みながら、窓辺にたたずむ少女。左手は顎を支え、肘はクッションに乗せられている。窓枠にじかに手を置くのではなく、クッションを挟ませたのは、マースの創意であったろうか。

窓を囲むように、アプリコットのような果物が色づき、よく実っている。この果実といい、クッションの模様、少女の帽子や頬の赤みなど、暖色系の色づきが画面に溢れ、少女を盛り立てている。また、果実で囲んだことで、窓は額縁的な効果をも生んでいる。

こうした同時代画家たちの描いた窓辺の少女を見ると、レンブラントとその周囲にいた画家たちが、少女を描くに窓辺の設定を好んでいたことがわかる。窓辺から半身を乗り出す少女は、時代のイコンなのであろうか。現代の感覚で言えば、美少女図鑑でも見るように、窓辺に姿をさらす少女たちが、少しずつ手を変え品を変え、あちこちに存在するのである。

レンブラントの少女像に話を戻そう。先に紹介した『窓辺の少女(キッチンメイド)』が描かれたのとほぼ同じ時期に、レンブラントはもうひとつの少女像を描いている。

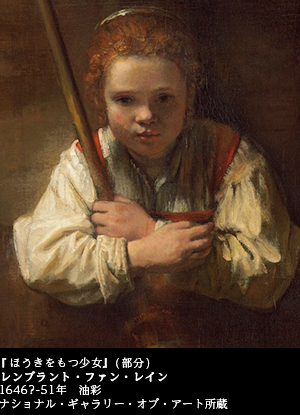

『ほうきをもつ少女』(1946?~1651 ナショナル・ギャラリー・オブ・アート)――。家事労働にいそしむ少女を描いた作だが、やはりレンブラント家のメイドをモデルにしたと言われる。

この絵に、窓はない。内外を隔てる境界も分明でない。しかし、よく見ると、やはり木のフェンスの上に両腕を乗せ、組んでいる。よって、上半身しか見えない。その点は、窓辺にたたずんだ少女たちと同じだ。

ただ、この少女は、正面を向いている。その点は、『額縁の中の少女』と同じだ。観る者に訴えかけてくるような真っ直ぐな視線の力強さにも、同質のものがある。

もっとも、『額縁の中の少女』は、家事労働とは無縁に違いない、お嬢様然とした雰囲気をまとっている。清楚ではあれ、ゴージャスな出で立ちがまぶしい。『ユダヤの花嫁』のニックネームまであるほどだ。

それに対して、『ほうきをもつ少女』は、生活のための労働の只中にいる。手にしたほうき、脇に置かれた桶――、それらが彼女の人生の同伴者なのだ。日々、働くことで生きていく少女なのである。

その少女が、何かを訴えるように、真っ直ぐにこちらを見つめている。腕組みをしているのも、要注目だ。年端の行かない少女ながらも、思慮の深さ、確かさを物語る仕草だろう。腕組みをして考え抜いた思いを、直球さながらの視線に乗せて、投げ放っているとも言えよう。

同じ頃に、『窓辺の少女(キッチンメイド)』と『ほうきをもつ少女』と、労働に日々を送る少女が描かれたのは、この時期のレンブラントの関心のありようを示していて興味深い。それらは、富裕層から金銭の支払いとともに発注され、描かれる絵とは、本質的に違うからだ。

いたいけな少女が抱える厳しい現実と、労苦の絶えない境遇のなかにも懸命に生きようとする姿を通して、画家は少女のなかに息づく人間性を鋭く、深く、見つめようとする。少女は、時に悩まし気に物思いに沈みもするが、時にははっきりと意志を際立たせ、自我の主張を鮮明にするのである。

特に、『ほうきをもつ少女』のスポットの当たる中で輝くストレートな視線は、少女の意志の力に満ちてまぶしく、見つめられた大人たちをたじろがせる。階級社会の矛盾に対する告発といった、社会性すらも有しているのだ。

娘や夫人をモデルに絵を描かせるようなブルジョア市民の発注によらずとも、レンブラントは自らの関心で、画材を拡げた。

下層の少女たちを描くことで、画家としても、人間としても、レンブラントは成熟を重ねている。大人の女性になる手前のところで、日々刻々を懸命に生きる少女たちに、何がしかの聖性を感じているようにさえ見えるのだ。

最後に、ウィーンの美術史美術館の企画展でレンブラントと並べられたサミュエル・ファン・フーグストラーテン(ホーホストラーテンとも。1627~1678)について、見てみよう。

オランダのドルトレヒトが故郷だが、1640年代、アムステルダムのレンブラントのもとで修業を積んだ。

『半扉の女』(1645 アート・インスティテュート・イン・シカゴ)という絵は、フーグストラーテンがレンブラント工房にいた時代の作品になるが、女の手が扉の枠にかかっているところなど、レンブラントの『額縁の中の少女』とよく似ている。

製作年としては、こちらの方が師の作品よりも後になるが、師匠のレンブラントを真似たものか、或いは、トロンプルイユへの志向が強かったと伝わる人なだけに、師匠ともども、その方面の研鑽を積んでいたのかもしれない。

扉の、或いは窓の向こうから、乗り出すように半身をこちらに晒す少女には、何か独特の圧迫感というか、こちらに迫って来る迫力に富んだ存在感がある。境界を越えて立ち現れる、異界の美神のような趣もある。

もっとも、少女の視線が正面向きでないこともあって、印象としては、とても『額縁の中の少女』には及ばない。弟子の手によるこの「類似作」を知ってしまうと、むしろ、師の大きさを再認識させられる。時代の典型である、少女が立つ窓や扉を、額縁に見立て、その枠から手をはみ出させたレンブラント作品の衝撃は、飛びぬけて鮮やかだ。

対象となる人間(少女)を見つめる眼差しの内省的な深さを別にして、トロンプルイユ的な仕掛けだけを見ても、レンブラントの才能が並大抵でないことを、遺憾なく示している。

さてそのレンブラント、生涯に90点もの作品を残した自画像に於いても、窓辺の仕掛けを応用した絵を残している。

『34歳の自画像』(1640 ロンドン ナショナル・ギャラリー)――。自信に満ちた画家の姿である。身につけた衣装も、羽振りよさげに見える。欄干であろうか、テラスの塀であろうか、画面下のバーに右腕を置いている。腕の一部は、バーから外側に少し張り出している。それに伴い、マントがこちら側にかなりはみ出してくることから、鑑賞者は絵の中の男が自身とつながる空間にいるような錯覚に誘われる。

作者の絶頂期、脂の乗りきった時期に描いた自画像で、レンブラントはトロンプルイユの手法をちゃっかりと応用しているのだ。『額縁の中の少女』が描かれたのが1641年なので、この自画像はほぼ同じ時期に、共通する意識のもとに描かれたと見てよいだろう。

背景の画面の色を沈めた描き方も、『額縁の中の少女』とよく似ている。同質の背景に、似通った枠の設定、そして手や腕をそこにかける手法……。

レンブラントというと、ひたすら人間の内面を凝視、省察し、表現した画家だと認識されるかに思うが、表現の多様性にも意識のアンテナを張り、可能性を探る人でもあったのだ。

一見すると、トロンプルイユから最も遠いところに画業を積み重ねたかに思われる巨匠だが、私たちの「常識」を超えて、レンブラントは遥かに貪欲で、吸収力の旺盛なタフガイだったのである。