晩年、それぞれにひとつ山を描き続けたセザンヌと北斎について、もう少し筆を進めたい。

セザンヌと聞いて誰もが思い浮かべるのは、リンゴを描いた静物画であろう。『美路歴程』第31回でもとりあげたが、まるで変奏曲でも聴くように、数多くのバリエーションをもって描かれたテーブル上のリンゴは、多重的な視点を模索し、ああでもないこうでもないと、ためつすがめつ眺めては筆にした、エチュードとも呼ぶべき作品群であった。

サント・ヴィクトワール山を、手を変え品を変え、繰り返し描き続けたのも、リンゴの絵と同じく、エチュード的一面は確かに存在したかに思われる。初期の絵が写実的傾向が強く、時を経るに従い、具象を離れて行く様は、同じ山を描くことで進化発展を重ねた過程を如実に示している。

初期の絵を見てみよう。1882年から85年にかけて描かれた『サント・ヴィクトワール山とアルク川渓谷の鉄橋』(メトロポリタン美術館所蔵)――。

タイトルのように、右手奥に橋が描かれ、橋の上には汽車も見える。田園風景の処々に、点々と家屋も見えている。

手前に松の木があるのも、サント・ヴィクトワール山が中心に置かれていないのも、北斎からの影響とする向きもある。様々な構成要素を微妙に視点をずらして重ねつつ、全体として牧歌的な風景画家にまとめた点に、『富嶽三十六景』に啓発されたセザンヌの、新しくも冒険的な、しかし反面、絵具の生乾きのような、影響のみずみずしさをも感じる。

約10年の後に描かれた『サント・ヴィクトワール山』(1895年 バーンズ・コレクション所蔵)では、なおも、実景をうかがわせる描きぶりではあるものの、明らかに違う次元に絵が飛翔したことが見てとれる。

まるで中国陶磁器の唐三彩を思わせる色づかいで、色彩の種類を抑え、しかし形として立体的で、個別の物体がそれぞれに自立している。

デジタル風に言うなら、全体にもうワン・エフェクト、効果をかけると、個々の構成要素が、あたかも折り畳んだ屏風を開くにも似て、凹凸を生じて立ち上がってくる。こうなれば、すなわちキュビズムの誕生である。

1902年から04年にかけて描かれたフィラデルフィア美術館所蔵の『サント・ヴィクトワール山』を、「表」でとりあげたが、これは具象を超えた抽象的な表現が顕著で、セザンヌが同じ山を繰り返し描きつつ、常にエキスペリメンタルな表現上の模索を試みていたことは疑いようもない。

「百年も、千年も、停滞することなく描き続けたとしても、私はなお何もわかっていないと感じることだろう。言い換えれば、限りある年齢と健康が、生涯を通して追求してきた芸術の夢を、私に悟らせることはあり得ないということだ」――。セザンヌ自身の言葉だが、サント・ヴィクトワール山を描き続けた画家の本心であったろう。

求道者らしいこの言葉を聞いていると、描くことによって到達できる地点そのものよりも、その道筋=過程そのものが、セザンヌの真骨頂であったような気がしてくる。

つまり、繰り返し山を描くことが、レッスンやエチュードといった次元を超えて、信仰告白にも似た画家自身の存在証明であり、絵画によって世界(宇宙)の真理、真実に近づこうとする使徒の唯一無二の絶対的な道であったように思えるのである。

日本でも、セザンヌのサント・ヴィクトワール山を見ることができる。

私の知る限りでは、横浜美術館が所蔵する『ガルダンヌから見たサント=ヴィクトワール山』(1892年~95年)と、アーティゾン美術館(旧ブリヂストン美術館)が所蔵する『サント・ヴィクトワール山とシャトー・ノワール』(1904年~06年頃)の2点だが、特に後者は最晩年の熟達の作で、しかも中央に聳える山容が我々のよく知る姿なだけに、必見の作品である。

普段と違うのは、中景に、シャトー・ノワールという建物が樹林から張り出すように置かれていることだ。全体として青と緑の広がる絵の中で、唯一明るい黄土色で描かれ、しかも角張ったキュービックな存在なだけに、周囲から屹立している。

その際立ったさまに、セザンヌは最晩年まで枯れていないなと関心もし、かつまた、キューブの形態が文字通りのキュビズムへの橋渡しであることを悟らせられもする。

ところで、キュビズムの大家ピカソは、「自分の師はセザンヌしかいない」と語っていた。その言葉を裏付けるように、尊敬してやまないこの先輩作家の作品を、自身でも3点所有していた。

そのうちの1点が、『シャトー・ノワール』という1905年頃の作品なのである。東京のアーティゾン美術館が所蔵するシャトー・ノワールが登場した作品と同じく、最晩年に描かれた。

背景の山こそ描かれていないものの、山腹の緑に囲まれてオレンジ色の古城(もとは16世紀から17世紀頃に建てられたという)が、サント・ヴィクトワール山の湛える聖なる山のオーラを浴びつつ、星霜に耐えて静かなたたずまいを見せている。

セザンヌに惹かれるピカソは、1958年、サント・ヴィクトワール山の北の麓に広がるヴォーヴナルグ城の敷地を購入、翌年から1965年までここに暮らした。

購入した際、画商のカーンワイラーに、「セザンヌのサント・ヴィクトワール山を買ったよ」と語ったと伝わる。セザンヌの絵の1点を買ったと誤解した画商が「どれを(どの絵を)?」と尋ねると、ピカソは「オリジナル!」と答えたという。

ピカソは当時78歳。ヴォーヴナルグ城では、若妻ジャクリーンと暮らした。制作意欲はなおも旺盛であった。サント・ヴィクトワール山を描き続けた晩年のセザンヌの生命力と、どこか響き合う。

なお、ピカソが所有したセザンヌの『シャトー・ノワール』は、今ではパリのピカソ美術館に飾られている。

北斎についても、話を続けよう。

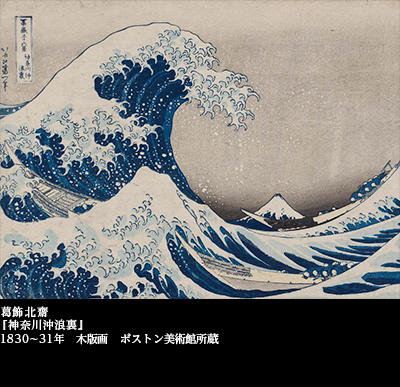

『富嶽三十六景』のうち、「赤富士」こと『凱風快晴』と並んで有名で、かつ西洋の芸術家たちに大きな影響を与えたのは『神奈川沖浪裏』の絵であった。

影響は絵画に留まらず、音楽の世界にも及んだ。ドビュッシーは自身の作曲した交響詩『海』の楽譜を出版するに際し、表紙に北斎の絵を用いている(ただし、左半分の猛る海原の部分のみ)。自宅の壁にもこの絵を飾っており、それはストラヴィンスキーがドビュッシー宅を訪ねた時に撮られた写真からも知られる。

厳密には、『海』の作曲が全面的にこの絵の影響だとまでは言いきれぬかもしれないが、海をめぐる様々なイマジネーションのひとつに、北斎の絵が泉となっていたのは間違いない。

東西の垣根を越えたこの意外な組み合わせに関しては、私自身、ささやかな思い出がある。高校生の頃、ピエール・ブーレーズ指揮ニューヨーク・フィルによるドビュッシーの『海』のレコード・ジャケットに、この絵が使われているのを見て、とても新鮮な衝撃を覚えた。

その時には、このレコードを出したCBSソニーの画期的な意匠だと思っていたのだが、だいぶ後になって、実はドビュッシーが楽譜の表紙に使っていた事実を引き継いでのことだと知った。

絵画と音楽の結びつきについては、ムソルグスキーの『展覧会の絵』や、ヒンデミットの『画家マティス』その他が知られるが、北斎がそこに登場することに、胸躍る思いがする。

セザンヌとの関係に戻ると、『サント・ヴィクトワール山と大きな松の木』(1885年~87年 コートルード・コレクション所蔵)という絵が、北斎の『神奈川沖浪裏』の影響を受けているとする説がある。

例えば、画面左上、風になびいて揺れる松の枝や葉が、北斎の絵の荒波の描き方によく似ているというのだ。それとともに、手前で激しく揺れる松の枝葉と、その奥に動かぬ山の姿との、遠近のとらえ方に、北斎からの影響を見てとれるかと思う。

ゴッホが、広重の絵を模写したことはよく知られている。セザンヌは模写こそしなかったものの、『富嶽三十六景』を徹底して自身の画業の貴重な養分にしていたのだろう。

北斎の富士へのこだわりは、『富嶽三十六景』では収まらなかった。

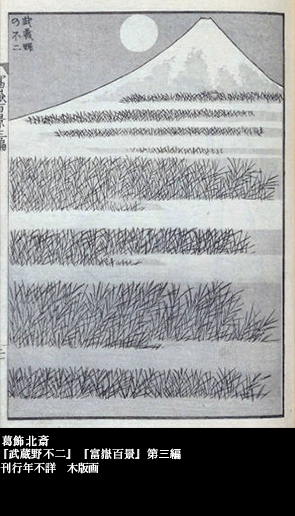

1834年から3巻本の書籍として『富嶽百景』を出しており、これに収まる絵はすべてモノクロであったが、留まることを知らぬ富士への執着を見せている。

意趣に溢れ、趣向に富んだそれらの絵は、正直、カラーで見たかったとの思いに駆られざるを得ないが、その中に1点、モノクロの凄みが不思議な詩情をまとう傑作がある。

『武蔵野不二』――。花も実もない枯草にも似た草が、たなびく雲か霧のように筋を引いて描かれ、奥の富士に向かって、幾筋もの帯を重ねる。その果てには、雪に覆われた富士、そして山の上に顔を出した満月が描かれる。

近世初期、「武蔵野図屏風」と呼ばれる、風情に富む武蔵野の原野を描いた屏風絵が流行した。手前に秋の草花を配し、奥に富士山が姿を見せるという構図がいくつも見られるが、北斎はそれを踏まえてこの絵を描いたらしい。

それにしても、武蔵野図屏風は一般に金色を含めた華やかな色づかいであるのに対し、北斎は黒の単色で、シンプルこの上ない墨絵のような世界で、深い詩情を溢れさせている。

近代絵画を連想させるほどに、省略と簡素化を磨いた、極めつくした感覚が絵を引き締める。究極の感性が、具象を超えた抽象性さえ醸し出す。北斎晩年の成熟した境地であることは言を俟たない。

北斎は長寿の画家だった。88歳まで生き、しかも最後まで創作意欲がしぼまなかった。死の3カ月前に描いたという絶筆の肉筆画が伝わるが、これが富士の絵であったことに驚かされる。

『富士越龍図』(北斎館所蔵)――。雪を冠った白い富士を巡りながら黒雲が湧き立ち、その雲とともに龍が天に昇って行く。自己に龍を重ねた、遺作を意識した作品である。

しかし、ここには枯れるとか、萎える、衰えるといった、弱気なイメージがない。肉体に寿命がつきものなら、それに従うが、絵を突き詰める画家の魂魄は、この世とあの世の境を越え、どこまでも昇り詰めようとする不滅の意志に貫かれている。

その強靭なエネルギーは、まさに「画狂人」の真骨頂であろう。晩年、富士を描き尽くした画家は、最後の最後まで、富士を見据えながら、高々と嗤い声を天地に響かせるように、昇天して行ったのだ。

北斎は、富士とともに、生死の境を越えようとした。富士を描いた北斎の絵が、東西の境をやすやすと越えたのも、むべなるかなである。