「パリが花の都と呼ばれる美しい都市になったのは、19世紀中葉、ナポレオン3世の時代に、セーヌ県知事をつとめたジョルジュ・オスマンによって遂行された大改造都市計画による。乱雑を極め、不潔な街区をいくつも抱えた町であったパリが、整然とした近代都市として蘇り、世界の人々の憧れを集めるようになった。

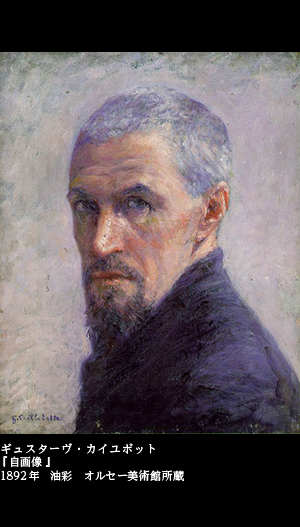

そして、それまでは、バルビゾン派に代表されるような、田園を描くことを風景画の主軸としてきた画家たちが、近代都市としてのパリの美に目を向け始める。そのなかでも、都市を描くという明確な意識をもって、パリを描く先駆的役割を果たしたのが、ギュスターヴ・カイユボット(1848~1894)であった。

カイユボットという名は、画家としてよりも、印象派の貧乏画家たちを支援したパトロン的なイメージで知られてしまった感がある。事実、パリの上流階級に生れ、生涯、貧しさとは無縁の暮らしを送った上で、印象派の画家たちと懇意にし、かつ彼らの作品を積極的に買い上げた。裕福ゆえに自分の作品を売る必要がないので、画家としての名声が確立されにくかったという事情もある。

死後、遺言により、所蔵していた絵画作品が国に寄贈されたが、印象派の代表作を数多く有しており、それらが今ではオルセー美術館に収められるなどして、フランスでの印象派コレクションの中核となった。

だが、そういう印象派の仲間たちの支援者としてだけでなく、カイユボット自身の画業が、近年とみに注目を集めている。私もこの人の名と作品に親しむようになってそう長いわけではないが、知れば知るほど、興味が尽きない。

『パリの通り、雨』(1877 シカゴ美術館)は、カイユボットの描いた絵のうち、おそらくは最もよく知られた作品であろう。こぬか雨降るパリ、サン・ラザール駅からほど近い、デュブラン広場のたたずまいである。

雨脚は描かれていないが、濡れて光沢を照り返す石畳の舗道が、しっとりとした雨の日の感覚を伝える。背景の建物は、雨のためやや霞んでいるが、シンメトリーでない、妙に開かれた構図が斬新だ。そして、人々が頭上にかざす、お椀を逆さに吊るしたような半月型の傘が、雨の日のアクセントとして、音楽でも聴くようなリズムを与えている。

縦212センチ、横276センチと、相当に大きな絵である。画面手前の傘を差した男女は、等身大の大きさで描かれている。大画面に吸い込まれ、自分もそこに立つかのような吸引力がある。

都市と人を描く画家の意識の焦点は、アーバンライフそのものにある。それだからであろうか、線やフォルムは古典的なしっかりとしたリアリズムで描かれているにもかかわらず、妙にモダンな印象がある。登場人物のまとう当世風のファッションだけではない。フラットな色使い、そして構図そのものに、新鮮な感覚が息づく。それは、オスマンの改造計画によって誕生した花の都・パリの新たな都市の息吹なのであろう。

なお、この絵は、1877年に開かれた第3回印象派展に出品されている。セザンヌやモネ、ピサロ、ドガ、ルノワールなど、錚々たるメンバーが作品を寄せたが、展覧会の費用は、すべてカイユボットが支払ったという。

パリのアーバンライフを描いたカイユボットの代表作を、もう1点見てみよう。

『ヨーロッパ橋』(1876 ジュネーブ・プティ・パレ美術館)――。タイトルともなったヨーロッパ橋は、パリのターミナル駅のひとつ、サン・ラザール駅の北側にかかる橋で、鉄道の出現と相まって、これもまた近代の象徴となる都市の新しき顔であった(1868年完成)。『パリの雨、通り』に描かれたデュブラン広場からも目と鼻の先の至近距離にある。

よく見ると、画面奥、橋の先の建物の手前に、白い煙が上がっているのが見えるが、橋下の鉄路を行く蒸気機関車の吐き出した煙である。

この絵を見る誰しもが、鉄の橋の大胆なあしらいに目を瞠ることになろう。画面右側を手前から奥へ、壁のように続く。その遠近法のあまりのシャープなさまに、ある種の誇張を感じる向きもあるに違いない。

よく言われるのは、金に不自由しないカイユボットが当時すでにカメラを所持しており、カメラレンズがとらえたパースペクティブを絵画に活かしたという説である。『パリの通り、雨』でも感じられた構図のユニークさも、カメラのレンズを通して得られたというのである。

敢えて異議申し立てをしようとは思わない。しかし、それだけで語りきるには、何か物足らなさを感じる。とりわけ、『ヨーロッパ橋』の鉄橋には、カメラレンズとは異なるところに、既視感を覚えてならなかった。

思いを反芻しているうちに、はたと思いつくところがあった。広重である。とりわけ、最晩年の連作浮世絵集にして、長年の画業を集大成したような傑作が目白押しとなった『名所江戸百景』(1856~58)の世界によく似ている気がする。大胆な構図、遠近法のデフォルメなど、カイユボットに通じ合う。

例えば、『猿わか町夜の景』――。芝居小屋の集まる江戸猿若町の賑わいを、夜の月明かりのなかに描出した詩情豊かな作品だが、左右の建物の著しい遠近法といい、人々が影地面に落としながら徘徊する様子などは、まさに江戸のアーバンライフそのものではないか!

カイユボットは新しく整えられた近代都市パリを描くに、広重に啓発されつつ、江戸のアーバンライフを十全に参考にしたように思えるのである。

鉄橋の遠近法に特に影響が顕著だが、日常性を強調して、犬が登場するのも、やはり広重の『猿わか町夜の景』とこだまを交わし合う。

私個人の思いつきではなかった。海外のサイトでカイユボットを検索すると、やはり歌川広重からの影響を指摘する声をいくつも拾うことができた。個人ブログのレベルでない、美術館の公式サイトのようなところで、である。

なお、『ヨーロッパ橋』の絵が製作されたのは、『パリの通り、雨』よりも1年ほど早いが、ともに、1877年の第3回印象派展に出品されている。パリのアーバンライフを描くことそのものが、新しき絵画宣言となり、印象派の自己PRともなったのであろう。

印象派の画家たちへの支援に関し、ここにあげたカイユボットの2つの絵との関連で、忘れがたい作品がある。

モネの『サン・ラザール駅』(1877 オルセー美術館)――。現在最もよく知られているのは、ガラス屋根を戴く駅構内に、蒸気機関車が煙を吐きながら近づいてくる絵であるが、実はもともと12点のシリーズ画として描かれたものだった。

この年、1877年の1月、モネはそれまで暮らしてきたアルジャントゥイユ(パリ北西部のセーヌ川に面した町)からパリに出て、サン・ラザール駅を描く連作にとりかかった。

駅近くに借りたアパルトマンの家賃は、カイユボットが支払ったという。カイユボットの支援を受けたモネは、駅構内に自由に立ち入る許可もとり、4月まで連作の製作に励んだのだった。

描いた12点がすべてサン・ラザール駅とその界隈を舞台とするが、すべての作品に共通するのは、蒸気機関車が吐き出す白い煙だった。

煙がたなびき、微妙な光を受けて変化する、その様子にモネは惹かれ、印象派の画家として、確信的なテーマであると考えたのである。ちょうど、霧にかすむロンドンはテムズ川の彼方にぼんやりと姿を現す国会議事堂を、数度にわたって描いたのにも似た気持ちだったろう。

最も有名な『サン・ラザール駅』の絵の正面奥を凝視すると、煙の向こうに、うっすらと左右にかかる鉄橋が見える。これこそが、ヨーロッパ橋である。

連作のうちの1点、『ヨーロッパ橋、サン・ラザール駅』(マルモッタン美術館)では、橋のすぐ近くから仰ぎ見た構図をとっており、橋がより大きく扱われている。ここでも、白い煙が所々に浮き、たなびき、橋にもかかっている。

つまり、カイユボットの『ヨーロッパ橋』の画面奥手にたなびいていた白い煙は、モネの描いた『サン・ラザール駅』に描かれた蒸気機関車の吐いた煙がたちのぼったものだとも言えるのである。

ただし、同じ素材に向き合いつつも、両者の描き方は全く異なる。モネは我々が今日知っているいかにもの印象派の手法で、ラインを明確に描かず、曖昧なタッチで、光や煙の印象を描いた。対するに、カイユボットの線はくっきりと明確で、写真のようである。

また、アーバンライフを描くという意識、街を丸ごとカンバスにとらえてという意識は、カイユボットには顕著だが、モネには薄い。モネの関心の対象はひたすら煙にあり、田舎町からパリに出て来たのは、蒸気機関車の煙がもうもうとする鉄道駅が描きたかったからで、パリそのものを描きたかったからではなかったろう。

モネの『サン・ラザール駅』シリーズも、そのうち数点が、1877年の第3回印象派展に出品された。カイユボットの『パリの通り、雨』と『ヨーロッパ橋』と合わせ、互いに至近距離のうちに生まれた絵が、一堂に会したのである。

当時、伝統絵画にのみ慣れた人々からすれば、写実を超えたモネの手法は、極めて斬新に――場合によっては拙劣、或いは無軌道、放恣に見えたことだろう。

だが、それから1世紀半がたち、私たちの絵画を見る目は、印象派の作品にすっかり馴染んでしまった。斬新さ、革命性といった本来の印象派が抱えていた過激さは、現代の美術ファンの前では、影をひそめたと言える。

その時、不思議な逆転現象が起きる。私の目には、印象派の巨匠然としたモネの『サン・ラザール駅』よりも、カイユボットの『ヨーロッパ橋』や『パリの通り、雨』の方が斬新に映るのだ。

カイユボットが近年再発見、再評価され続けるのが、わかる気がする。印象派の亜流、乃至は、印象派に親しみつつも熟しきらなかった未熟な画家などでは断じてないのである。

カイユボットには、ほかにもパリの街を描いた作品がある。

『屋根の眺め(雪の効果)』(1878 オルセー美術館)――。雪景色はもちろん、それまでに幾多の絵画でも描かれている。だが、鳥観図のように、高みから建物の屋根を見下ろしている点に、新しさを感じる。このような視点が獲得できたこと自体、オスマンの都市改造計画によって高層建築の出現したお陰だろう。

この絵も、私の目には「広重効果」と映る。やはり『名所江戸百景』の一作になるが、『深川須崎十万坪』という作品が、まさに鳥の目に委託した街の雪景色になっているのだ。鷲を近景に配した広重の構図の大胆さは、カイユボットの先を行く。そのアヴァンギャルド性に驚嘆しつつ、カイユボットは新しき街・パリを描く視点や手法の確保に応用している感がある。

『窓辺の若い男(バルコニーの男)』(1875 個人蔵)もまた、高層建築の上階のバルコニーから街を見下ろす絵であるが、画面の手前に立つ後ろ姿の男(画家の弟だと言われる)が、何とも印象的だ。

これもまた、手前に何かをひっかけて越(ご)しに風景を描くという、広重がしばしば用いた手法を思わせる。敢えて大胆な物言いをすれば、後ろ姿の若い男は、『深川須崎十万坪』の鷲が人に転化したものとさえ言える。絵を見る者は、若い男の目に重ねて、外景の街を見ることになるからだ。今更ながら、カイユボットが広重から受けた影響の大きさを思い知らされる。

私が面白く思うのは、『猿わか町夜の景』に顕著であった独特の遠近法が、西洋絵画の影響のもとに広重が獲得したという点だ。その不思議なシャープさを、今度はカイユボットが、新しく生まれ変わった街・パリを描くのに導入している。

西洋から日本へ、そして日本から西洋へと、アートをめぐる東西を越えたループのユニークさが、カイユボットの絵を生き生きと息づかせる。カイユボットの筆によって、新しき街・パリは、花の都の輝きを放ってやまないのだ。

印象派の画家たちが日本の浮世絵の影響を受けたことは、ジャポニスムとして、これまでに幾度となく語られてきた。

しかし、影響は決して一方通行ではなかったのだ。東西の垣根を越えてこだまのように双方向に影響し合いつつ、新たな美の胎動を迎えたという事実は、まだまだ深堀りが可能な余地を残している。