美術に馴染みのない人でも、この人の代表作を見れば、すぐにも作者が思い浮かぶ。ポール・ゴーギャン(1848〜1903)――。南太平洋上のタヒチ島に移り住み、原初的な風土と文化のなかに多くの黄色い肌の女性を描いたが、野性味に溢れた特徴的な絵は、ひと目でその人の作品とわかる著しい個性に貫かれている。

黄色く土臭い非西洋的な肉体が描写されるからこそのゴーギャンであって、タヒチ以外の作品については、ゴーギャンであってゴーギャンでないような、別物扱いをされがちである。だが、ここに紹介する作品を知れば、先入観としての「分断」は霧消し、タヒチへとつながる道が明確に見えてくる。

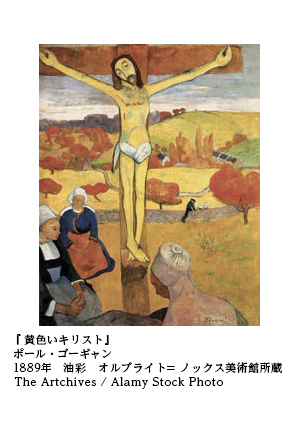

「黄色いキリスト」――1889年の作。西洋文明の象徴、西洋絵画の王道に聳えるイエス・キリストに、黄色い肌を与えた衝撃作なのだ。

美術史家は、この絵が登場すると、きまって「クロワゾニスム」について解説する。くっきりした輪郭線の中に平坦な色を塗った描き方――中世の七宝焼き(クロワゾネ)の装飾技法に似ていることからつけられた名前であるというが、ポスト印象派のスタイルとして展開された技法の代表格であるという。

なるほど、日本の浮世絵版画からの影響もあるやに違いないこの手法のお陰で、キリスト磔刑図にありがちなことさらな仰々しさを脱し、土に根ざした素朴な信仰の風景を描出することに成功している。

印象派のまだ全盛期にあって、ゴーギャンは既にポスト印象派の舵を切っていた。私記である『アンティミット・ジュルナル』に、ゴーギャンは次のように書いている。

「印象派の連中は色の研究を格別に行っている。しかし、常に蓋然性の可能性に邪魔され、自由ではない。(中略)彼らは視覚にのみ気に留める。思想の神秘的な中心への無視が、ただの科学的な理屈に堕してしまっている」――。

光や空気感をキャンバスに捉えることに専心した印象派に対し、視覚にこだわるだけで思想がないと批判しているのだ。

ゴーギャンならではの思想の神秘が、『黄色いキリスト』にも結実している。大聖堂に祀られる、受難の悲劇を崇高かつ劇的に謳いあげたキリスト像よりも、田舎の人々の心に生きる素朴な姿にこそ、真の聖者を感じたのであろう。

十字架の下の3人の女たちは、ブルターニュ地方の伝統衣装に身をつつむ。午睡中の農夫を縦に起き上がらせたかのような、平凡で、神々しさと無縁のキリストも、ブルターニュ地方のポン=タヴァン村のトレマロ聖母礼拝堂にある実際のキリスト像をモデルにしたという。

ブルターニュは、フランスの北西のはずれ、その名が示す通り、フランスのブリテンとでも呼ぶべき地方で、海を越えれば英国という土地だ。ケルトの影響が強く、フランスでは異質の土地柄になる。ゴーギャンが初めてこの地を訪れたのは1886年のことだが、「ここには野性と原始的なものがある」と語っている。

そういうフランス内の異界、異域に生きる素朴な人々の心を描こうとする時――それは当然、西洋文明の砦たるパリの雅の対極に位置するものになるが――、ゴーギャンは、民衆のために殉じた聖者も大地も等しく黄色に塗りこめた。

ゴーギャンが一時期、ゴッホと南仏アルルで共同生活を送ったことは有名だが、2カ月足らずで破綻を迎えた後、傷心のゴーギャンが向かった先がブルターニュのポン=タヴァンだった。1989年の初頭のことだが、この時すでに3度目の訪問であった。その後、パリへの短い帰還を経て、夏にポン=タヴァンに戻るや、描いたのがこの作品なのである。

異端のキリストを描いたのは、西洋文明への反発もあったろうし、その顔にはゴーギャン自身の面立ちが反映されているとも言われる。美術史における殉教者への道を、既に心に固めていたということであろう。

この絵が描かれてから2年後の1891年、ゴーギャンはタヒチへと向かう。そしてついに、ゴーギャンは後世の誰もが認めるゴーギャンになった。

西洋文明に反旗を翻したゴーギャンが達した心の王国、タヒチ……。ブルターニュで描いた『黄色いキリスト』は、パラダイスへと至る貴重な一里塚なのである。