1922年のことだったと伝わる。25歳のマグリットは、デ・キリコの『愛の歌』という絵を知人から見せられ(複製画だったらしい)、涙が止まらぬほどに感動したという。

一説によれば、マグリットはバスに乗っていて、車窓越しに、店のウィンドウに飾られていたデ・キリコの『愛の歌』を見かけ、衝撃のあまり、すぐにもバスを降りて、絵を見に行ったという。

伝説化された部分が多分にありそうなので、どこまでが事実かは不明ながら、デ・キリコの『愛の歌』(1914)がマグリットに衝撃と感動を与え、革新的なスタイルを開くにあたって大きな影響を授けたことは間違いない。

デ・キリコの「形而上絵画」がシュールレアリスムの画家たちに影響を与えたことは、美術史の知識としてはよく語られることだが、シュールレアリストのなかでも私が最も愛してやまないルネ・マグリット(1898~1967)に、どのような影響を与えたのか、具体的に両者の絵を見比べながら、探ってゆきたいと思う。

まずは、出会いの原点となった『愛の歌』である。一見してわかる通り、この絵の不思議さ、斬新さは、アポロンの彫像と手袋とが、全く関連性を与えられぬままに、並列させられていることにある。よく見れば、手前に置かれた青緑の球体も、背景となる建物の壁も、いかにも意味ありげで、マジックを見せられるような摩訶不思議な気分にいざなわれる。

シュールレアリスムの方法を語る用語のひとつに、「デペイズマン」という概念がある。「解剖台の上のミシンと蝙蝠傘の偶然の出会いのように美しい」と綴ったロートレアモン伯爵の詩が原拠となったというが、元来はあり得ない組み合わせや、ある物を本来の場から移すことによって衝撃や異和を生じさせることをいう。

デ・キリコの『愛の歌』で、同一空間に登場した彫像と手袋は、まさに「デペイズマン」を先取りしたものだった。マグリットがこの絵に驚嘆し、感動の涙を流したというのも頷ける。

この絵で初めて「思想」を絵のなかに見たと、マグリットは語ったとも伝わる。デ・キリコに啓発され、マグリットがおのれの血と肉とした正体が、そのひと言に凝縮されている。

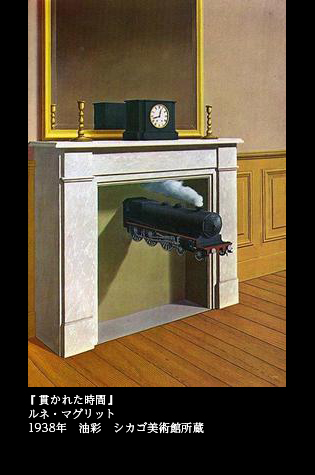

では、マグリットの典型的なデペイズマン作品を見てみよう。『貫かれた時間』(1938 シカゴ美術館)――。

暖炉がある。その上には、燭台と時計。奥に鏡。そこまでは、室内の風景として、いかにもありふれている。しかしそこに突如として、何ら関係のない蒸気機関車が、煙を吐きながら飛びだしてくる。

アッと驚く摩訶不思議さ。初めてこの絵を見た若き日、あまりの破天荒なイメージに、目が点になってしまったのを思い出す。

衝撃は、やがて思考の回路へいざなわれる。時計は12時42分を指している。その時間は、どんな意味があるのか? 機関車が暖炉の通気口から飛び出てきたように見えるのは、たった今、トンネルから出てきたように見せたかったからだと、マグリット自身が語っている。

ひょっとすると、この列車は、どこぞの駅を定刻に発車し、予定通りに○○トンネルに進入、そこから再び外界に出る予定時刻の12時42分、魔法にでもかけられたか、とある家庭の暖炉から飛び出ることになってしまったのではなかったか。あるいは、ひょっとしてひょっとすると、蒸気機関車は模型で、暖炉から突き出るように貼り付けられているのではないか? 見る人に、「えっ何? どうしたの?」と、興味と関心を引き寄せるためのサプライズの趣向なのではなかろうか。

と、こうして「思考」は果てしなく続く。それが実は、結構楽しくもある。デ・キリコからマグリットに受け継がれたデペイズマンは、より饒舌に、奔放に、謎が謎を呼んで、ふくらみ、発展したのだった。

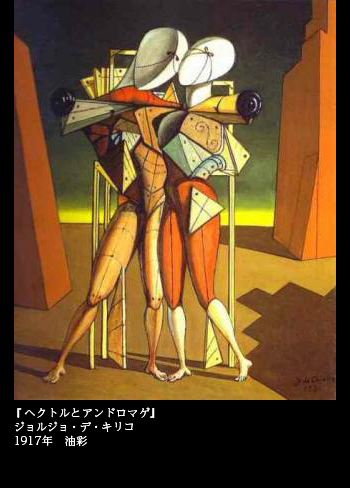

デ・キリコの独創性は、広場のような空間を描くワイドな絵だけでなく、顔を覆い正体を隠された人物たち=マネキン像のアップを描いた強烈な作品群を生み出してゆく。

『ヘクトルとアンドロマゲ』(1917)――。デ・キリコは、ホメロスの『イリアス』から、トロイ攻防戦に登場する、ヘクトルとアンドロマゲのカップルを、いくつものバージョンで描いている。ヘクトルはトロイ(トロイア)の王子で、愛するアンドロマゲに別れを告げて戦場に赴く。実はその後、戦死する運命が待っている。

神話的主人公の2人を描いたいくつもの作品のうち、その嚆矢と思われるのは1917年の作だが、愛と別れの悲しき史話を、デ・キリコ流に、顔をラグビーボールのようなマネキンにし、体も寄木細工か何か、模型のような肢体にすることで、歴史ロマンを排した近代性を確立させている。

不安が色濃く感じられるのは、1917年という、第1次世界大戦の渦中に描かれたからだと思われる。デ・キリコ自身、応召せざるを得なかった。

戦場に赴くに際し、ヘクトルとアンドロマゲのように、愛し合いながらも別れざるを得なかった、おびただしい数の若者たちがいたのである。別れの悲哀は、死と喪失にもつながっている。

デ・キリコの絵は、ヘクトルとアンドロマゲの個性をマネキン化することで隠蔽、剝奪しながら、出征の別離だけを観念として抽出し、万人に普遍化したのである。

さて、マグリットの絵画にも、仮面をつけるなど、個性を隠蔽した人物がたびたび登場する。そのなかでも、顔をすっぽりと布で覆い隠した男女の像は、デ・キリコからの流れを如実に感じさせる。

『恋人たち』(1928)――。キスをする男女の2ショットアップだが、覆面をするだけで、ロマンティックなムードも何もすっ飛んでしまうほどに、衝撃的な姿と化す。

愛は盲目とよく言われるが、この男女も、相手のことを唯一無二のこの人こそと思って感情を高ぶらせているが、実際には、相手の本性は何もわかっていない、見えていないかもしれないのだ。

恋する男女を20世紀流に謳いあげたと見る向きもあるようだが、画家の意識はかなりシニカルなように感じる。そんじょそこらに転がっている並の恋なぞ、少しも信じていないように見える。

もうひとつ、気になることがある。マグリットがまだ10代の頃、母が川に飛びこんで自ら命を絶った。水から引き揚げられた母の顔は、警察によって布で覆われていたという。顔を布で覆うことの不安げなイメージの原点に、自殺した母の記憶があることは間違いなかろう。

とするなら、布で顔を隠された恋人たちの姿にも、別れや死がからんでいることとなり、デ・キリコの『ヘクトルとアンドロマゲ』からは一直線につながってしまう。

デ・キリコは後半生、若き日に描いた「形而上絵画」を再生して、複製画か亜流のような絵をいくつも描いた。1970年に描いた『ヘクトルとアンドロマゲ』は、ラグビーボールのようなマネキンの顔がアップで2つ並ぶ。

私はこの絵には、マグリットの『恋人たち』からの影響があるのではないかと、ひそかに疑っている。私の推測が正しければ、デ・キリコからマグリットに流れ、さらにマグリットからデ・キリコに還流しと、互いに影響し合っていることになる。

影響は決して一方通行ではなかったと、考えるのである。

デ・キリコとマグリット、奇妙な共通項もある。

形而上絵画と言い、シュールレアリスム絵画と言い、あのような超現実の絵ばかり描いていると、その反動が押し寄せる時があるのだろうか、両者ともに、一時期、ルノワールさながらの絵を描いた時期があるのだ。

デ・キリコの場合は、1930年前後、マグリットの場合は1943年から1947年頃までとされる。

バラ色を筆頭とする明るい色彩がボリューミーな肉体の上に乗り、脂身のようにてらてらと輝く。ちょっとゲテモノにさえ見える訳アリ作なのだが、れっきとした美術史上の事実なのだ。

それぞれのルノアール調の作品を見よう。

デ・キリコの『横たわって水浴する女(アルクメネの休息)』(1932 ローマ国立近現代美術館)――。19120年代から20年代、形而上絵画をもって世界をアッと言わせたデ・キリコが、何故このような絵を描かねばならなかったのか、誰も明確にその理由を語れはしまい。まるで、自身が打ち立てた革新的世界に嫌気がさしてしまったかのように、デ・キリコは古典絵画にのめりこんでゆく。

ルーベンスその他、バロック時代の絵画に影響された作品もあるが、近代絵画の先輩筋としては、ルノワールが選ばれた。イタリア人ながら、パリで活躍したデ・キリコだったので、パリの巨匠に倣ったのだろうか。

私見だが、おそらくデ・キリコは、ルノワールの、伝統と近代を結びつけた画業に、惹かれたのかと思われる。初期の形而上絵画に広場の銅像が頻繁に登場したのも、ヘクトルとアンドロマゲが繰り返し描かれたのも、デ・キリコなりの伝統重視だったのである。この点、ルノワールは印象派の巨匠ながら、イタリア絵画の伝統によく学んだ人でもあったので、親近感を感じたのだろう。

マグリットの「ルノワール時代」の代表作、『光の理論』(1943)を見よう。ルノワールの最晩年の作品である『浴女たち』(1918~19 オルセー美術館)を元にしたことは、一目瞭然である。

ルノワール自身が、「自らの画業の集大成」と称したことで知られる作品だが、興味深いのは、ルノワールがこの絵を描いた時期が、第1次世界大戦と重なることである。そして、マグリットが『光の理論』を始めとするルノワール風の作品を描いたのが、第2次世界大戦の時期と重なるのだ。マグリットがルノワール回帰をし、明るい色彩の華やかな絵を描いたのは、戦争が強いた時代の暗鬱な気分から逃れるためだったかに思われる。

ルノワールの『浴女たち』の前面に横たわる2人の女性をよく見ると、上の女性がマグリットの絵と重なるのは自明ながら、下の女性も、デ・キリコの描いた『横たわって水浴する女』とよく似ている。ひょっとすると、デ・キリコとマグリットは、期せずして、ルノワールの集大成的絵画に登場する2人の女性を、それぞれ描いていたのかもしれない。

とするなら、なんだか出来過ぎなくらい、息の合ってしまったデ・キリコとマグリットなのである。

最後に、デ・キリコとマグリットの絵が抱えた、静謐なポエジーについて考えてみたい。

表で『通りの神秘と憂鬱』をとりあげた際に、絵が湛える詩情について触れた。砂漠に月光の冴えわたるようなと形容したが、白日夢さながらの神秘と幻想の景色の底に、静かなポエジーが流れるのを、感じてならないのである。

デ・キリコの作品に関して言えば、特に1910年代から20年代、広場や空間を描いた初期の形而上絵画に、濃密なるポエジーを感じる。個人的には、そのポエジーがあればこそ、デ・キリコが好きだとも言える。

『アリアドネ』(1913 メトロポリタン美術館)は、世界大戦が迫る中での死の予感にも満ちた作だが、ここにも不思議な詩情が流れている。

絵に描かれた非現実の世界は、私たちの意識下に眠っている潜在意識が形を与えられたものなのだろうか。生の最奥部、核心に張りついている、生まれる前の記憶のようなものだろうか……。夢と幻想の中で、果てなき荒野に立たされる気がしながら、何故そこに詩情が通うのか、凡人には理解が難しい。

ただ確実に言えるのは、霞か霧の中に浮遊している漠然とした怯えや慄きを、不思議空間の明確な映像として見せられることで、水面下の意識が顕在化されるということだ。画家によって描き出された形ある空間を通して、存在の底、ないしは奥に眠っている、形なき意識を、覗きこむことになるということだ。

日常の世界では見ることのできない、自らの内なる姿を映した鏡の前に、立つような気にさせられる。存在の深奥、生命(いのち)の根っこに、否応なく立ち返らされる。そこに、ノスタルジーにも似た、曰く言い難いポエジーが生まれるのだろう。

生まれる前の記憶、あるいは死後の記憶が、映写機によって映し出されるような気分……。時に奇妙なほどにノスタルジックに感じ、時に永久凍土にでも埋め込まれたように、寒々しく、心もとない。氷を通して覗き見る世界は、玲瓏として、美しくも、血が通わない。

神秘だ、不思議だと、そうした常套句を突き抜けて、考え、言葉にするのは至難の業だ。少女が永遠に輪を回しながら駆けているように、どこまで行ってもゴールに届かないもどかしさを感じる。

だが、マグリットの『光の帝国』(1954)を見る時、デ・キリコからマグリットに流れた絵画世界の本質を、はっきりと感じ取ることができる。

一般には、この絵は、本来別々に存在する筈の昼の世界と夜の世界が同居している、デペイズマンの絵だと言われる。あり得ない非現実の世界を、カンバスの上で絵画にしたと、そのように語られる。

だが、このような微妙な時間の景色を、私たちは実際に目にしているのではなかろうか。朝まだき、夕暮れ時の微妙な時間帯に、ごく短く、昼でもない夜でもない、昼夜が境を融解してひとつに融け合った、幻のような美しい静謐の時を、誰もが経験している筈なのだ。

地球という星が時の谷間に垣間見せてくれる、黄金の真実に抱きとめられて、母の胎内に戻ったような得も言われぬ詩情に包まれる。その時、生と死は溶け合い、生まれる前の、或いは死んだ後の、記憶や意識も和合してしまう。

マグリット自身が、『光の帝国』について語った言葉から拾おう。

――この夜と昼とを共に想起することは、私たちを驚かせ、魅了する力を帯びているように思われる。私はこの力を詩(ポエジー)と呼ぶ。……夜と昼に対する大きな個人的関心は、ある種の崇敬と驚異の感情なのだ。――

この世(宇宙といってもよいかもしれない)が湛える、尊くもかけがえのない神秘……。それは、私たちひとりひとりが抱えている、生命(いのち)の本質に通ずるものなのだ。子宮のなかの光の海に浮くように、そのたゆたいこそが、ポエジーの正体なのではないだろうか。

マグリットは、デ・キリコを受け継ぎ、その本質を最も正しく理解していたと、信じてやまないのである。