クリムトやシーレをめぐるウィーンの旅がある。フェルメールやレンブラントを目当てに行くオランダの旅……。フランスのジヴェルニーを訪ねて、モネの家と庭園に足を向けぬ人などいない。絵画は旅をうながし、美が訪れの道標となる。

2023年12月、私はそのような旅を台湾で経験した。陳澄波(1895~1947)を追う旅――。ゆかりの地を訪ね、その作品に触れることを願って、嘉義、台北、淡水とまわった。

陳澄波に関しては、台湾はもとより、中国本土を含めた中華圏では既に画名を轟かし、人気も鰻登りであるが、残念ながら、日本ではまだ情報が乏しい。画家の人生と画業の軌跡については、『美路歴程』第52回でもとりあげているが、日本に於いては先駆的な仕事と、いささかの自負がないではない。

さて、今回の陳澄波紀行も、まだまだ完全ではないが、それでも関心のある人々にとっては、「蔵出し」のような斬新な情報となろう。先駆的意義をなおも信じつつ、以下、紀行の模様を記す。

12月というのに、北回帰線をまたぐ嘉義の町は暑い。

晴天の日の昼間は30度近くにまで気温が上がり、炎天下に10分も外を歩けば汗だくになる。

嘉義駅から徒歩で15分ほど、溢れる汗を拭いつつ、ようやく国華街と蘭井街のふたつの道の交わる角にたつ陳澄波の生家に着く。「画家 陳澄波故居」と書かれた看板が掲げられているので、迷うことはない。看板の横には、楽しげな漫画風の絵に添えて「咱台湾人的冰」と書かれている。「我ら台湾人の氷」ほどの意。なんと、この家は今では嘉義でも有名なかき氷屋になっているのだ。

家は1階の店の部分こそ、レトロな雰囲気を残したつくりだが、3階建ての建物自体は明らかに近年に建て替えを経たものである。正しくは、陳澄波生誕地とか、生家跡などと呼ぶべきなのだろう。

ともかくもここで、陳澄波は生まれた。1895年2月2日のことである。父は私塾教師、母は陳を産んでほどなく他界した。父は再婚、陳は初めは乳母によって、3歳からは祖母の手によって育てられた。

家族関係からしても不安定な生い立ちであったが、時代状況もまた激変の渦中にあった。陳が生まれて2か月後には、日清戦争の結果、下関条約によって台湾の日本割譲が決まった。6月には早くも初代台湾総督樺山資紀が台湾に入り、日本統治が始まる。15歳の時には父も亡くなり、孤児同然の身の上に。19歳で入学した台湾総督府国語学校公学師範部乙科で、美術教師・石川欽一郎の指導を受けることとなり、これが美術開眼のきっかけとなった。

陳の生家のあった場所にたつかき氷屋が、「我ら台湾人」と民族的アイデンティティを誇らしげに謳いあげているのは、画家のたどった生涯と画業を考える時、妙に印象に残る。とはいえ、陳の足跡を伝えるゆかりの品が残るわけではない。ただ、当地で生まれた偉人への敬意を表してか、2点の陳作品を店内の壁に掲げている。

ひとつは、絶筆となった雪景色の玉山の絵で、これは知識としては既知のものだったが、もうひとつの、緑を背景に反り返った屋根の並ぶ街の絵の方は、私には初見であった。

どちらも複製品には違いないが、額に収まり、保護ガラスで覆われ、一応は貴重品の扱いを受けている。ただ、店の軒下から差し込む南国の陽光が保護ガラスに反射して、じっくりと鑑賞することができない。

そもそも、ちょうど私が訪ねたのが開店前の準備に大忙しの時間だったこともあり、かき氷に使うあんこやらシロップ、その他の準備にスタッフが大わらわで立ち働いている。陳澄波について、訊くどころではない。

嘉義の名物のかき氷は味わえぬまま、早々にその場を後にせざるを得なかった。

陳澄波故居からさらに歩くこと約15分、中正公園に向かう。

さして広い場所ではない。1989年開園なので、古い公園でもない。中央の広場には、歴史上の偉人たちの銅像が立ち並ぶ。ベートーヴェンあり、ガンジーあり。かつては公園の正面に、蒋介石の大きな銅像がたっていたが、市民らの抗議によって、2015年に撤去された。

今では、四角形の公園の北側と西側の2辺に沿って、陳澄波の絵画がずらりと並べられている。全部で25点あった。もちろん真作ではなく写真だが、それでも、それぞれの絵に解説文が添えられているので、参考になる。淡水を描いた絵など、既知のものもあったが、初見となる作品も少なくない。オープンエアーで陳澄波全集を見ている気になるが、惜しむらくは、南国の陽射しが強烈で、ガラス版の反射がきつく、ひどく見づらい。まして写真を撮るのは、至難のわざだ。

嘉義には、陳澄波が実際にそこでカンバスを立てた公園もある。市の東に位置する嘉義公園。日本時代から続く古く広々とした公園(1910年開園)で、緑が多く、池や川の流れもあって、心が落ち着く。

公園を縫う散歩道に沿って、全部で9点の陳澄波の作品のパネルが飾られている。入り口付近の1点目は、1928年に描かれた有名なひまわりの自画像だが、その他は、基本的にこの公園の風景を描いたもののようだ。しかも、作品パネルの置き場所が、絵の中の光景と重なる位置に選定されているので、おのずと興味がわく。

その名もずばり、『嘉義公園』と題された絵が4点選ばれているが、まずはその中の『嘉義公園(2)』(1937)という作品に惹かれた。

豊かに繁茂する樹葉の群れが、風を受け、幹や枝の上で緑の扇を拡げたように揺れている。そのたわわにしなるさまが、樹下に餌をついばむ丹頂鶴の丸みを帯びた背から尾にかけてのラインと響き合い、互いに鼓でも打ち鳴らし合うような不思議なリズムをつくる。幾重にも重ねられた弧の踊り競うような様子から、やがて明るい生命のハーモニーが聞こえてくる。樹葉を揺らす風が絵から吹き通い、頬を撫でられているような爽快さが胸をひたす。

もうひとつ、『嘉義公園(4)』(年代未詳)にも、目を奪われた。赤い鳥居をこれからくぐって先に進もうとする親子連れ(母と2人の子)がいる。自然の力強さとともに、陳澄波の絵には、しばしば人物の点景が画布を彩る。人間に寄せる眼差しのやさしさが際だつ。

鳥居の先には、やはり日本風の赤い太鼓橋も描かれている。日本時代に建造されたこの公園は、もともとかなり日本色の濃い場であったのだ。公園内には神社も存在した。

親子連れは台湾人なのか日本人なのか不明だが、南国の緑に囲まれた日本的風景と不思議な調和を見せる。そこには穏やかな和みがある。強烈な激しさが画面に漲る一方で、和やかなやさしさが漂う……、陳澄波独自の境地だといえよう。

中正公園と嘉義公園とで、数多くのパネル写真による陳澄波作品に触れ、大いに心動かされるものを感じながら、しかしいずれも真品でないことによるジレンマが高じて来た。

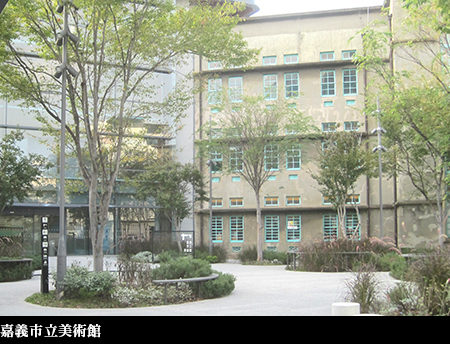

どうしても本物の絵が見たい!と、祈るような気持ちで市立美術館を訪ねたところ、幸いにも8点のオリジナル作品を目にすることができ、なかんずく、自画像(2)という絵に圧倒的感動を覚えたのは、本章の表で既に述べた通りである。

また、ここでは遺作となった『玉山積雪』(1947)の真作を鑑賞することもできた。かき氷屋の壁に無造作にかけられた作品の本物に、期せずして出会えることになったのである。

嘉義の街並みの彼方に聳える山々のさらに奥に、玉山を筆頭に、白い雪をかぶった高峰が続く。玉山は標高3952メートル、台湾最高峰の山である。生涯の最後に描いた作品ということもあって、台湾の行く末を見守ってほしいと霊峰に願う陳の祈りが聞こえてくるような気がする。

嘉義を離れる前に、市の北部、嘉義市政府文化局を中心にした広場の一角に飾られた、陳澄波の銅像を訪ねた。すぐ近くを、阿里山に向かう登山列車が走る。銅像は、予想していたものよりも大きい。立像ではなく、人魚か何かのように、上半身は起きているものの下半身は横に伏している。左手はパレットをもち、絵筆を握っている。堂々として雄勁な力に満ち、絵にかける陳の一途な情熱がよく表れている。

台座の部分に、陳の名前とともに、「我是油彩之化身」の文字が刻まれていた。我は油絵の化身――。生前の陳自身による言葉だというが、いかにも、「台湾のゴッホ」を目指したその人を語ってあまりある。

2011年には、その言葉をまさにタイトルにして、陳澄波を主人公としたミュージカルもつくられたという。その後も数次にわたって、上演が重ねられているそうだ。

嘉義での幸福な体験にならい、台北でも市立美術館を訪ねてみた。嘉義を描いた陳澄波の作品を、この美術館が所有しているとの情報は、既に嘉義で得ていた。

中華城のような円山大飯店と淡水川を隔てて向き合う位置にたつ市立美術館は、近代的で立派な施設だが、あいにく現代アートの特集展示をしていて、常設展示のコーナーがない。よって、陳の作品を見ることはかなわない。

ただ、この台北市立美術館で10年ほど前に大がかりな陳澄波の回顧展が行われたことは知っていたので、地下の図書資料室に行って、その時の図録を見せてもらうことにした。

2012年2月から5月にかけて開かれた「行過江南――陳澄波 藝術探索歴程」と題した展覧会の図録。日本留学時代から上海時代、台湾に戻って以降の作品と、詳細な解説付きでその全貌に触れることができるのはありがたい。

私はこの図録によって、東京時代の陳が、皇居二重橋や日本橋など、さまざまな東京の都市風景を描いていたことを知った。また、嘉義公園を描いた例の丹頂鶴のいる風景画の原画となったスケッチをも、この図録で見た。

12年前、私の関心がまだ充分に熟しておらず、ずらりと揃った真作を鑑賞する絶好の機会を逃してしまったことが悔やまれる。

台北市内で、やはり陳澄波作品を所有している今ひとつの美術館を知った。尊彩藝術中心――。「中心」とはセンターの意。個人経営のギャラリーだが、規模的には、美術館と呼ぶにふさわしい。

ここでも特集展示が行われていたが、陳澄波の作品を日本から見に来たと言うと、芸術顧問の余韶祺氏が現れ、この日は公開されていなかった陳作品のある展示室を自ら案内してくれた。オーナーの息子で、まだ20代ということだが、英語が流暢で、会話が弾む。陳澄波を始めとする台湾美術界の作家たちを広く知ってもらうため、海外への出張も多いのだという。

「陳澄波があのように亡くなったという事実は、台湾の悲劇の象徴なんです」――余氏の語った言葉が、耳もとにいつまでも残る。

ありがたいことに、ここでは、陳澄波の真作3点を目にすることができた。その中のひとつは、嘉義公園に写真パネルがたてられていた『嘉義公園(4)』であった。赤い鳥居や太鼓橋を前に親子連れが描かれた絵である。嘉義公園の現場に立ってからさほど時間が経過していないこともあって、懐かしいというか、写真でしか知らなかった親戚に、ようやくにして会えたような心持である。

ここでも、私は写真と真作の違いを、まじまじと感じさせられた。陳はこの絵でも、画面全体に筆を何度も重ねている。絵の具が盛り上がったまま、残っている部分もある。絵に勢いがある。描くことの歓びが、画布に溢れている。

上海から台湾に戻り、郷里の豊かな自然の中に、自分ならではの色彩とフォルムを確認した陳だったに違いないが、大地の懐に抱かれているような心地よさに、「台湾のゴッホ」の充実ぶりが窺える。台北でこの絵に出会えた歓びを、私はつくづく噛みしめた。

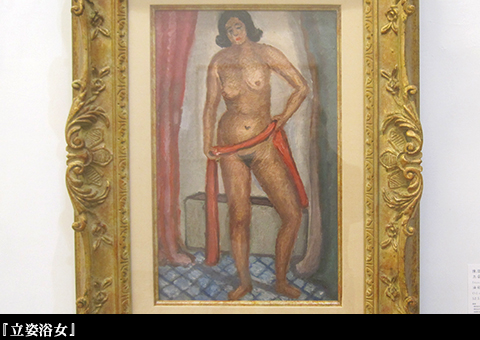

なお、他の2点は、東京の下宿部屋で詰め入りの学生服を着て本を読む男子学生を描いた『読書』という作品と、浴室での女性のヌードの立ち姿を描いた『立姿浴女』であった。陳の裸体画を生で見るのは初めてであったが、やはり筆が幾重にも重ねられている点、風景画と共通する意識と技を感じた。

旅の最後に、淡水に向かう。北の港町だが、今では台北から地下鉄がそのまま伸びていて、40分程度で着く。

この町を訪れたのは、陳澄波戸外美術館というオープンギャラリーがあると聞き及んだからだった。尊彩藝術中心の余韶祺氏によれば、いずれも複製画ではあるが、最新の技術を活かした精巧なもので、見ごたえがあるという。

淡水駅から北に伸びる中正路を進むこと約15分、道路の右、尖塔のそびえる赤煉瓦の美しい教会堂に続く坂の入り口に、10点の陳澄波の絵のパネルが立てかけられている。2017年にできたそうだ。

行く手にそびえる教会堂「淡水礼拝堂」は、陳の作品にもしばしば顔を出す。オープンギャラリーの場所として、これほど適した所もあるまい。余氏の言う通り、複製画ではあっても、オリジナルのタッチやニュアンスが巧緻に写しこまれ、陳の作風をうまく伝えている。しかも、それぞれの絵に付された解説は、中国語だけでなく、英語、日本語も添えられており、その気遣いが嬉しい。

10点のうち、8点までが淡水を描いた絵だ。1935、6年に描かれたものが多い。どれも、溢れる緑のなか、この地に特有の赤煉瓦の建物が点綴し、コントラストをなす。土着の家々に加え、教会を始めとする西洋建築も目立つ。淡水に突出し、ひいては台湾全体にも敷衍される「クレオール」性が、音楽的な響きを醸し出す。

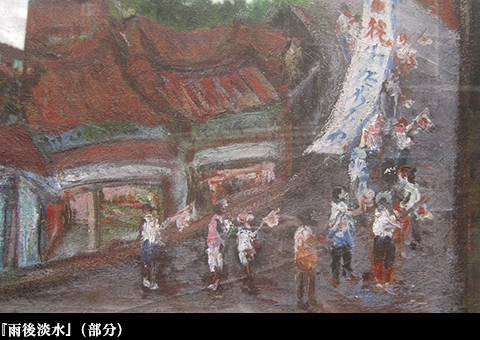

その中の1点、『雨後淡水』という絵に、私は引き込まれた。1939年から45年頃の制作とあるが、戦争の拡大していった時期ならではの作品である。画風やタッチが云々という以前に、そこに、「祝」の字を染め上げた日の丸の旗のぼりを掲げて人々が行進する出征風景が描きこまれていた。

点景として絵の隅に登場するので、日の丸を振って兵士を送る人々が、日本人なのか台湾人なのかは、よくわからない。絵は特に悲劇を強調はしていない。雨後なので湿った情感はあっても、叫び、訴えるような抵抗の姿勢は見られない。それはあくまでも、陳が生きた台湾の、その時代の、あるがままの現実なのである。緑豊かな自然のなかに繰り広げられる人間の生の諸相を、陳はやさしく見つめるのだ。

10点のパネルのなかに、嘉義のかき氷屋に飾られていた、屋根の重なる絵があった。『初秋』(1942)とある。この絵のタイトルを、私はここで初めて知った。

嘉義では、陽光が保護ガラスに反射してよく見えなかったが、改めて絵の内容を確認すると、いくつもの屋根の連なり、重なりのうちには、屋根の反り返った中華風あり、日本の寺院建築を思わせる切妻型の瓦屋根もあり、また遠くには西洋風の小屋もあるなど、陳はここでもユニークな多文化混成を描いている。それぞれに主張があって、個性が競い合い、ぶつかり合いながら、混沌や混乱に至らず、緑にくるまれて、輻輳のなかの調和を形成している。よく見ると、洗濯物が干してあったり、植木鉢がベランダに並んでいたりと、人の存在が匂わされ、生活感もほの見える。

旅の初めに訪れた嘉義のかき氷屋では、訳がわからなかったものが、旅の終わりに、予想外の場所で正体を明かしてくれた。旅におのずと起承転結がついたようで、私は心和んだ。

淡水礼拝堂からさらに北へ、紅毛城まで伸びる小道を、しばらく散策した。紅毛城は、もとは17世紀にスペイン人やオランダ人によって築かれた砦で、19世紀半ばからは英国が100年間、領事館として使った。

時折現れる、時を経た洋館の赤煉瓦や白壁が、木々の緑に映える。港町の淡水は、古くから西洋人の痕跡を留める土地なのだ。

かと思うと、小津安二郎の映画にでも出てきそうな和風の家屋が現れ、驚かされもする。日本時代に地区長だった多田栄吉の故居で、なおもきちんと保存され、観光名所となっている。観光客は、靴を脱いで畳敷きの部屋に上がる。座敷からは、淡水川を隔てて、観音山の優美な山容が望まれた。

これが、台湾なのだろう……。私は台湾人ではないし、陳の生きた時代からは80年近くも経過している。だがそれでいて、陳が自らに問いかけ、画布のなかに追及してきたものは、異邦人、異時代人である私の胸にも、こだまを響かせる。

日が傾いてきた。夕日が淡水川に反射し、きらきらとした光の帯を作る。淡水の町並みが、夕映えのなかに、クレオールの蠱惑的な魅力をひときわ輝かせる。

陳澄波が筆にしたまさにその形と色に染まって、たゆたう抒情に、身も心も溶けてしまいそうであった。