1920年代から30年代にかけて、エコール・ド・パリ華やかなりし時代に、パリで画商として活躍した福島繁太郎――。欧州に赴いた日本人コレクターが、多くの場合、評価の定まった前時代の画家たちの作品を求めたのに対し、福島はまさに当時の現代アートを渉猟し、自身の審美眼によって作品を集めようとした。かつ、作品を集めるだけでなく、画家たちとも積極的に交際を深めた。

前回、福島と慶子夫人の目から見たマティスについて書いたが、今回は同じく福島夫妻を通してルオーを見てみたい。福島夫妻が現地で親しく交わった画家は、マティス、ルオー、ドランだったが、とりわけルオーとは最も親密に接し、時には一緒に暮らしもした。

福島繁太郎の著書『エコール・ド・パリ Ⅰ』(1948)に登場するルオーは、人間として極めてユニークな姿をさらしており、20世紀に活躍した巨匠たちのなかでも、時流から見事に屹立した、時に現代美術とは思えぬほどの精神性、宗教性を湛えた独自の世界を生み出した画家の素顔を活写している。

福島によれば、当時パリではルオーは決して有名ではなかったという。1924年頃に、たまたま福島はルオーの個展を見る機会に恵まれ、それは殆ど20年も前の旧作ばかりだったというが、それでもただならぬ才能を感じた。だが、画商のヴォラールが、ルオーの新作をすべて買い入れる契約を画家との間に結んでおり、それゆえ、ルオーは他の画商には絵を買ってもらえず、作品が市場に出回らなかったのである(この契約については、ルオーが気に入らない作品を始終改作しようとするので、やがて両者の間に軋轢が生じ、問題化した)。

その才能を信じた福島は、苦労してルオー作品を入手し続けた。ルオーのコレクターとして、福島の名はパリの斯界で次第に有名になった。

1929年の4月頃――、パリの福島夫妻の自宅に、ジョルジュ・ルオーを名乗るひとりの男が現れた。小柄で頭の禿げた初老のその人が、画家のルオーで、実際に会うのは初めだった。日本の錦絵をもとに絵を描いたが、日本人の目で見てもおかしくないかチェックしてもらいたいとルオーは言い、馬上の鎧武者など、持参した2、3枚のグワッシュ画を見せた。

それらの絵に問題はなかったので、その後福島がコレクションしたルオーの作品を見せると、いくつかの絵に意に満たない部分があるので手直しを許してほしいと言い出した。福島が了解すると、ルオーは翌日から毎日福島宅を訪れ、自作の「手直し」にいそしんだ。

実際に作業が始まってみると、「手直し」とはいえ、ちょっと手を加えるといった段ではなかった。プルシアン・ブルーの強い『裁判』という作品などは、たっぷりとアルコールを含ませた布でごしごしと拭き、絵の具を洗い落とした後に、以前とは異なるイメージを描き始めた。「手直し」というより、「描き直し」であった。

「手直し」した出来具合が気に入らなければ、また一から手直しが始まる。果てしない作業は、いつ終わるともしれなかった。時には「手直し」によって、却って作品を台なしにしてしまう場合もあり、がっかりする福島に対し、「安心しろ、今度は素晴らしい油絵にする」とルオーが意気込み、絵を自宅に持って行ってしまうこともあった。

福島の好意に、ルオーも気を許したのか、夫妻を自宅での食事に招待した。社交嫌いのルオーとしては破格の待遇である。やがて福島は、家族を除けば、誰よりもよくルオーを知る人間になった。画家として、かつ人としての本質を、深く理解するようになったのである。

「エコール・ド・パリの主流が理知的に、また装飾的に傾いて、線と形態と色彩よりなる造型美を純粋に追求した中にあって、中古の宗教画にも通ずる神秘性を保持したのは、独りルオーのみであった。卑しい女達を描いても、道化を描いても、法官を描いても、又風景画を描いても、ルオーの画の奥には、人の魂に触れる神秘がひそんでいる。それは深い、無限のさみしさである。

『どっちみち、人間は生れる時も孤独である、又死んで行く時も独りぽっちである』と云う彼の人生観が、其の芸術に一貫して流れている。

ルオーは又キリストの顔を好んで描く。恐らく現代に於て、宗教画を描き得る唯一の作家であろう。現代に於ても宗教に主題を求める作家は必ずしも少しとしないが、其の精神に達しているものは彼以外には求め得ない。」(『エコール・ド・パリ Ⅰ』)――

引用した福島の文章は、福島が所蔵していた『郊外のキリスト』というルオー作品の紹介のすぐ後に続く文章である。

月の照る場末の街に、ふたりの子供を連れた男がぽつねんと立つ。その貧しさと孤独と愛を、ルオーはキリストになぞらえた。いかにもルオーならではの世界であろう。

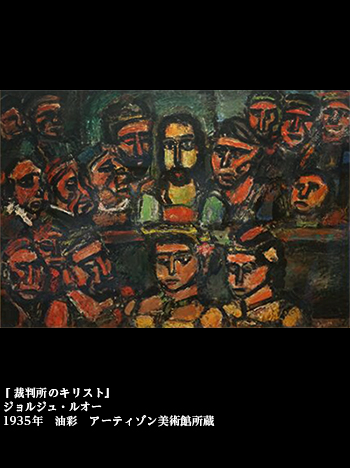

また、ルオーの「手直し」について触れたなかで出た『裁判』という作品は、今では『裁判所のキリスト』(1935)というタイトルで知られる。もとは裁判の席に並ぶ人々を描いた作だったが、改作後に、キリストが描き加えられた。

2点ともに、現在では東京のアーティゾン美術館が所蔵している。

福島夫妻との交流から生まれた具体的な果実もあった。

ディアギレフ率いるバレエ・リュス(ロシアバレエ団)による新作公演、『放蕩息子』――。作曲家はプロコフィエフで、装置と美術デザインがルオーという、今から考えれば実に豪勢な顔ぶれが揃った。

聖書を素材にしたこの新作バレエの美術担当としてルオーに白羽の矢を立てた際に、ディアギレフはまず福島に相談をもちかけた。よく言えば謹厳、悪く言うと偏屈で知られた気難し屋のルオーに話を取り次いでもらうのに、福島を頼ったのである。当時、ルオーのコレクションでも、またルオーとの親密さでも、福島の右に出る者はいないと考えられたからである。

ルオーにとっては、初めての劇場の仕事であったが、承諾後もなかなかに仕事を進めず、ディアギレフを心配させた。が、仕事を始めるや、ひと晩でセットデザインを完成させてしまった。

初演は1929年5月21日、パリのサラ・ベルナール座(パリ市立劇場)である。その日、福島は仕事で出張中であったが、慶子夫人がルオー一家と一緒に出かけている。出かける前、ルオーのオペラハットが見つからずに、ひと悶着あった。不機嫌のルオーを、家族と慶子夫人で騙し騙し車に乗せ、何とか劇場に向かう。

新作バレエは大好評で、幕が下りると、ルオーとプロコフィエフがステージ上に引き揚げられた。そういう場に不慣れなルオーはすっかりはにかんで、逆上して頭から湯気が立って見えるほどだったと、慶子夫人は書いている。

公演後のパーティーにもルオーは出席せず、逃げるようにその場を後にする。慶子夫人と立ち寄ったシャンゼリゼのカフェ「フーケ」でも、明日の石版刷りの仕事の話をいつまでもして、先ほどまでの劇場での歓声など、ルオーの頭からはすっかり消え失せていた。

とにかく頑固一徹、唯我独尊を貫き、時に狷介で短気なところもあったが、反面、少年のように純粋で、ともかくも仕事ばかりのルオーなのである。

なお、この『放蕩息子』については、ニューヨーク・シティ・バレエ団が2013年に行った公演など、ルオーのセットデザインを用いたいくつかの公演がユーチューブで公開されているので、初演時の雰囲気を偲ぶことができる。

ディアギレフ、プロコフィエフ、ルオーの3巨頭揃い踏みの歴史的作品が、日本人の画商が介在したからこそ可能になったというのも、何ともすごい話なのである。

その年、1929年の夏に慶子夫人は盲腸を患い、手術を受けた。

手術の翌日にはルオーが見舞いに病室を訪れ、夫妻を感激させたが、冗談ばかり言うので、笑えばお腹に響く夫人は困ったという。

術後の保養のため、福島夫妻がスイスのモンタナに家を借りると、ルオーも娘を伴いついてきた。2階建ての一軒家だったが、2階を福島夫妻が使い、1階をルオーがアトリエにした。

福島がパリに戻った後も、静養を続ける慶子夫人とルオーは山の風景が美しい高原の地で、奇妙な同居生活を続けた。

ルオーは朝から晩まで、根気よく仕事をする。ひとつの作品が完成するまでそれにかかりきりになるのではなしに、いつも複数の作品を同時進行的に進めていた。また、キャンバスを立てるイーゼルのようなものを使わず、紙を平台の上に敷いて、そこに絵を描いて行くのだった。

秋も深まり、周囲が雪景色に変じた11月のある日、ルオーは慶子夫人に、村の教会に一緒に行き、そこのキリスト像をスケッチしてほしいと頼む。教会に入ると、ルオーは敬虔なカトリック教徒の面影を見せる。持ち前の大声をひそめ、聖水をいただいて拝跪した。そして、式台の上の等身大のキリスト像をスケッチするよう慶子夫人を促した。

デッサンに狂いが生じると、ルオーが横から手を出して直す。すると、たちまち見事にスケッチの像が落ち着く……。そんな繰り返しに、自分で描いた方がよほどうまくゆくのにと、慶子夫人が問うと、(夫人が得意とした)ポンチ画のようにバカ丁寧に細かく描くなど、自分にはできないと答えた。

ルオーはモデルを使わない画家だった。それでも、何かの想を得た時に、参考になる「覚え書」として、こうしたスケッチをとっておくのだという。「キリスト像の標本」を作ったと、慶子夫人はスイスからパリの夫に手紙で書き送っている。

クリスマスの時には、パリから福島と娘の葉子が合流し、ルオーは彼らを喜ばせるためにサンタクロースの恰好をしたのだが、この衣装がローソクの火に触れて引火、ボヤ騒ぎを起こした。

軽い火傷を負ったルオーは入院。一方、慶子夫人は保養の続きで暖かな土地を求めて南仏ニースへ移る。奇妙な同居生活は4カ月ほどで終了した。

その後、パリで2、3度会うこともあったが、1933年、福島夫妻は日本に引き揚げることになった。「手直し」を続けていた福島所蔵のルオー作品は、結局、離仏までに間に合わず、帰国から数年後に『裁判』だけが日本まで送られてきた。

ところで、モンタナでの「キリスト像の標本」はその後、「覚え書」として実際に使われることがあったのだろうか――。

ストレートな答えは見いだせない。しかし、ルオーは1939年にはキリストの受難をテーマにした連作版画集『受難』を制作、併せて同様の油彩画の作品も描くなど、生涯をかけて多くのキリスト像を描いている。

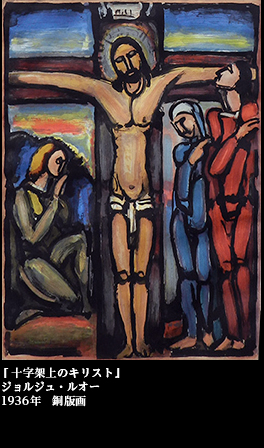

例えば『十字架上のキリスト』(ないしは『磔刑』)は、文字通りキリストの磔刑の様子を、左右に聖母マリアや聖ヨハネ、また跪くマグダラのマリアなどを配して、繰り返し描いたテーマだが、こうした作品の制作時、ルオーのインスピレーションの下敷きに、どこかで慶子夫人のスケッチが寄与したかも、などと考えるのは楽しい。

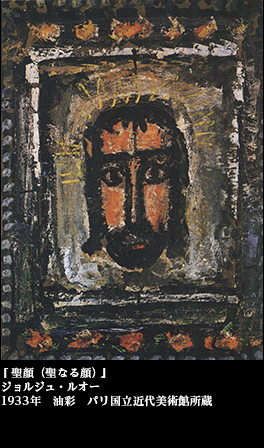

パリ国立近代美術館が所蔵する『聖顔(聖なる顔)』(1933)は、キリストの顔の正面アップだが、このイメージもルオーは繰り返し描いている。

顔だけが浮かぶように描かれているのは、十字架を負わされ、ゴルゴダの丘の刑場へと歩かされたキリストの顔を、ヴェロニカという婦人が布で拭いたところ、その顔が布に写しとられたという「聖顔布」伝説を踏まえているからだ。

2023年の4月から6月、パナソニック汐留美術館で開かれた開館20周年記念展「ジョルジュ・ルオー~かたち、色、ハーモニー~」の会場で、福島繁太郎の名前を見つけた。

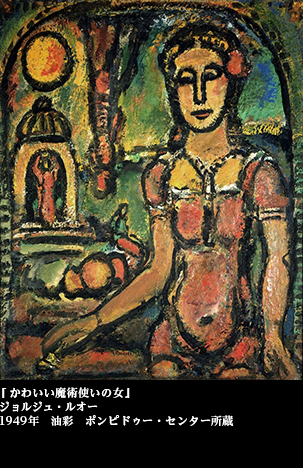

それは、私がここに綴ってきたような福島夫妻とルオーの個人的関係を紹介するというより、ルオーによる推敲の過程をたどる例として、福島がかつて所蔵したルオー作品の「手直し」による推移の過程を説明したものだった。「ルオーにおける完成作とは?」と題されたコーナーで、「福島繁太郎旧蔵《かわいい魔術使いの女》にみる描き直しのスタイル」を丁寧に追い、説明していた。

とりあげられていた『かわいい魔術使いの女』は、パリのポンピドゥー・センターが所蔵し、1949年の作品とされる。実はこの絵が、1929年の春にルオーがパリの福島宅を訪問し、「手直し」を続けた作品の1点だったのだ。

パナソニック汐留美術館の展示では、この絵の変遷の過程として、残された2点のモノクロ写真を紹介していた。ひとつは、1939年頃に撮られた『裸婦』と題されたもの。もうひとつは、1948年に撮られた『かわいい魔術使いの女』と題されたもの。後者はタイトルからもわかる通り、ポンピドゥー・センターが所蔵する現在のものにかなり近いが、それでもまだ差異がある。

『裸婦』と現在のものを比べれば、画面右手に女性が立つという構図の基本形を除き、違いは一目瞭然である。『裸婦』は室内に立つヌードの女性だが、それ以降の改作では、女性は屋外に立ち、サーカスの魔法使いの着るような衣装を着させられている。顔ももとは丸顔だったものが、面長に変わっている。画面左側、太陽の下の東屋風の建物には、聖書の「放蕩息子の帰還」を思わせる男が描かれている。

福島がフランスに残してきたこの作品は、戦時中に敵国財産としてフランス政府に没収され、日本の敗戦後に結ばれた対日講和条約によって、パリの国立近代美術館に譲渡された。

歴史的な激動の運命を追うように、絵も変遷を重ねたわけだが、裸婦が宗教的雰囲気の中に生まれ変わったところに、第2次世界大戦の悲劇を経験したルオーの心境が伺われる。福島がコレクションした初期中期の作品よりも、その後の作品の方が、宗教性を深めているのだ。

「手直し」を認めようとしなかった画商ヴォラールとの間に生じた不和は、結局裁判沙汰となり、1947年にルオーの言い分が認められた。ヴォラールから300点以上の作品を取り戻したルオーは、かつて自身の手で描いたそれらの作品を、火にくべたてしまう。ルオーはどこまでも頑固一徹、純粋で、自身の作品に対して、厳格を貫いたのである。

さて、最後に、戦後の「再会」について簡単に触れておこう。

1953年、福島慶子は娘の葉子を伴い、パリを再訪、半年ほど現地に滞在した。そしてこの滞在中、約20年ぶりにルオーとの再会を果たしている。慶子夫人の言葉を借りれば、懐かしき「異色ある聖者」との再会であった。

パリのリヨン駅のすぐ前にある家を訪ね、ルオーに会うや、慶子夫人も葉子も、ワーッと喚声をあげつつ左右から抱きつく。ルオーも再会を喜び、笑顔でふたりを迎えた。82歳のルオーは皮膚の色が透き通るように白くなり、足の運びも静かで、多少耄碌はしていても、多弁で快活だった。

9月中旬過ぎ、避暑から戻った頃に夜食に呼ばれて会い、その後、11月にも2度訪ねた。多くの家族に囲まれ、すっかり好々爺然としたルオーは幸福そうだったが、秋の深まりとともに居眠りすることも増え、忍び寄る老いからは逃れがたく見えた。

1月になってルオーは避寒保養のため南仏に発つことになり、前の晩、慶子は再び老巨匠の家を訪ねた。慶子自身、その月の末には日本に戻ることになっており、会えるのもこれが最後との思いを秘めつつ、しかし、どうしても別れの挨拶が言えない。

その夜はそのままルオー宅を後にしたが、気になった慶子は、翌日、リヨン駅まで見送りに出向く。列車が動き出す段になって初めて、「サヨナラ、お元気で」と、慶子は大声で手を振ることができた。

ちょっと涙を誘うエピソードだが、名随筆家としても知られた慶子夫人の著書、『うちの宿六』(1955)から拾った。なお、ルオーが世を去るのは1958年の2月、リヨン駅で慶子夫人と別れてから5年後のことである。