ターナーは風景画で知られた画家である。油彩だけでなく、水彩画も多く、終生風景を描いて独自の境地を築きあげた。

英国人ということもあってか、紳士然とし、洗練された穏やかな人物を想像する人が多い。しかし、その実像はスマートさからは程遠く、下町訛りのコックニーが生涯抜けなかったのみならず、なりふり構わぬ無骨者として、社会との

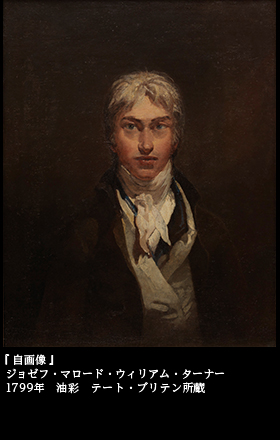

そのターナーに、自画像が3点あるという。いずれも若き日の筆になるものだが、1799年に描かれたとされる1点が特に世に知られている。

この時、ターナー24歳。14歳で風景画家のトーマス・モルトンに弟子入りし、絵を習い始めてより10年、ロイヤルアカデミーの準会員になった頃である(正会員になるのは1802年)。

印象深いこの自画像について、しばしば聞かれるコメントは、実際の姿よりもかなりハンサムに描かれているという、同時代の他の画家の手になるターナー像と比較しての評である。だが最も注目すべきことは、イケメンかどうか、ルックスの美醜の問題などではなく、この若き日の自画像に、青雲の志とでもいうか、強烈な意志の力がみなぎっていることだ。

自分の信じる道が見えたならば、他人の目などお構いなしに、しゃにむにその道を突き進むという、不屈の闘志のようなものである。

ターナーは、母の愛を知らずに育った。理髪師の家に生まれたことは「表」でも記したが、母は精神障害を患っており、育児放棄に近い状態で、ターナーはろくに学校教育も受けることが出来なかったという。

そのような「雑草」生まれのターナーが、英国美術界にあって風景画の巨匠として認められるに至るには、他人には測り知ることが出来ぬほどの努力と、そして何よりも、自己の運命をおのれの手で切り開く鋼のような自我の強さが必要であったに違いない。

幼児の頃の家庭環境も影響してか、ターナーは生涯妻帯しなかった。

「結婚している画家なんて嫌いだね」――とは、やはり英国風景画家の大家として知られたコンスタンブルへの批判のなかで飛び出た言葉だが、画家はひたすら製作に没頭すべきだとの主張はいかにも潔く響くが、強弁の裏には少年時代の心の傷が疼いていたものかもしれない。

ターナーは生来、「家庭(ホーム)」をもたない孤独な人だった。風景を求めて旅を続けた人であり、放浪の人だった。旅先の風景のなかに、永遠の「ホーム」を感じたのだろう。

そのターナーにとって、女性はどのような存在だったのであろうか……。妻帯こそしなかったものの、ターナーは決して

芸術家にとっての女性遍歴など、少しも殊更めくことのない、ありふれたものであろう。興味本位のゴシップ漁りなら、悪趣味でしかない。

ただ、「ホーム」とは無縁に育ったターナーの場合、女性との出会いや交渉が、画家としての生とも不可分にからまり、画業を牽引する精神を起動させていた気がする。ターナーという人間を活性化してやまない生のマグマが、激しく蒸気を噴き出しつつ、機関車を疾駆させ、画家としても、ひとりの男としても、勢いよく前に進んだと、そのように思えてならないのである。

ちょうど、やはり風景画家として知られたフランスのコローが、一面に於いては、人知れず女性の肖像画を描き続けたのと同じように、ターナーの場合にも、創作、ないしは生きることそのものの鍵を、女性との関係が秘めていたように思うのだ(ターナーにはコローのような一連の女性肖像画があるわけではないが……)。

ターナーは生涯に於いて、数次にわたって画風を変えている。その画家としての歩みに、女性関係の変遷を重ねてみると、どのような視界が開けるだろうか……。

以下、そのような目論見のもと、ターナーの作品と生涯を追って行くとしよう。

比較をしやすくするために、とりあえず、ターナーが生涯を通してよく描いた海や水辺の絵に絞って、変化を見てみよう。

画家としてスタートした初期の頃、ターナーはアカデミー受けのする当たり前の絵を描いていた。

『海の漁師たち』(1796 テート・ブリテン)は21歳の頃の作で、写実の確かさを含め、ターナーの才能を充分に示してはいる。

初期のこの絵には、時代のモードであったロマン主義が濃厚である。むら雲の合間から照らす月光を浴びた海の様子が神秘的で、漁師たちの乗る船は、不思議な調和のなかにいる。

海は波も荒く、決して穏やかではない。それでいて、この絵からは危険に瀕して発せられる阿鼻叫喚のようなものは聞こえてこない。自然に抗うような闘志は放棄され、運を天に委ねたごとくに、月光と溶け合った静けさが画面を覆っている。

同じく海原に浮く船を描きつつ、1805年に描かれた『難破船』(テート・ブリテン)では、かなり趣が変わっている。

ここでは、波濤逆巻く海の荒れようが迫真のリアリズムで描かれたのみならず、荒波に木の葉の如く船を揉みしだかれながらも、船乗りたちがサバイバルをかけて奮闘する姿が圧倒的な迫力をもって描き出される。

もがき、苦しみながら、懸命に生きようとする強靭な意志……。襲いかかる運命に壮絶な闘いを挑み、生きんがために力の限りを尽くして抗い、立ち向かう逞しき闘魂……。

この絵が描かれる3年前、ターナーはフランスに向かう旅の途中、悪天候に見舞われ、あわや船が沈没するところだったというが、遭難寸前の体験が絵に活写されたことは間違いないものの、個別の体験を超えて、彼の生きざまそのものに押し寄せた荒波がこうした絵に昇華しているのではなかろうか……。

ターナーはこの他にも、『ミノタウロス号の難破』(1810頃 カル―スト・グルベンキアン博物館)など、いくつもの「難破」ものを描いている。

逆巻く怒涛は、おのれの心に打ち寄せる人生の荒波そのものなのであろう。荒れ狂う海の只中に遭って運命に挑み、闘い抜く船員たちの姿は、画家自身の生の現実そのものだったかに思われる。

実はこの頃、彼には深く馴染んだ女性がいた。サラ・ダンビー(1766頃~1861)。歌手・女優の出身で、ターナーよりも10歳年上、作曲家兼オルガニストだったジョン・ダンビ―の未亡人だった。ターナーと関係をもつ前に、夫との間に6人の子どもを産んでいた。

ターナーとサラの関係は、1800年頃から15年ほど続いたという。サラが英国では少数派のカトリックであったこともあってか、ターナーは正規の結婚はせず、また「家庭」に落ち着くこともあまりなかったらしいが、ともかくもサラとの間に、エヴェリンとジョージアナというふたりの娘をなしている。

ターナーが何故この女性を気に入ったのか、詳しい事情はわからない。だが、世間の常識とは相当にかけ離れた型破りな愛を、彼が育んだことは間違いのない事実である。その破天荒ぶりが、どこか、闘う男・ターナーにふさわしく見えなくもない。

1812~13年頃に手がけた女性ヌードのスケッチが残されている(『女体のデッサン』 テート・ブリテン)。この女性が、サラであると推定されている。

スケッチとはいえ、飾り気のない裸の女性の肉体の描きようが、粗野というか、無骨そのものであるのが、かえってターナーらしい。間違っても、愛妻に神話の一場面を演じさせ、ショールや毛皮をまとわせて優美に描くというようなトリックを、この画家は持ち合わせない。しかも、このような赤裸々なる女性の裸体をスケッチしているのは、前人未到の境地を切り開きつつある風景画家の大家なのである。

汲めども汲めども、底の見えない深い井戸を覗くような気分とでも言おうか……。ターナーという芸術家の玄奥、平たく言い換えれば、怪物ぶりがほの見える気がする。

ターナーの風景画は、牙をむく怒涛の海にのみあったわけではない。その絵筆からは、英国らしい穏やかな田園風景も描き出された。

『小川を渡る(小川を越えて)』(1815 テート・ブリテン)――。イギリス南西部、デヴォン州にあるタマル渓谷でのスケッチをもとに描いた油彩である。

彼方へと伸びる谷と、奥の石橋が印象的な景色をつくる。彼方の景色の霞がかったような様子は、後半生顕著になって行く空気や光への目覚めをも感じさせる。

時を忘れるような静謐な世界のアクセントのように、画面前方の下に、小川を挟んでふたりの少女が置かれ、川中には犬が戯れる。このふたりの少女が、サラとの間にできたエヴェリンとジョージアナであると言われている。

ターナーがデヴォン州を訪れ、各所でスケッチをしたのは1811年と13年であったが、この絵はデヴォン州の旅の総決算、集大成ともいわれる作品である。

気になるのは、この絵が描かれた1815年に、サラとの関係が終止符を打たれたとされていることである。その事実を考えれば、この絵は、デヴォン州の旅のまとめであるのと同時に、サラとの別れを前にした愛の日々の集大成でもあったことになろうか……。

絵は静かな幸福感に満ちている。実景を超えた理想化された風景のなかに、「家庭(ホーム)」を知らぬ男が感じた「ホーム」の和みが滲み出ているのだろう。

ただ、谷の奥への広がりには、遠い彼方にいざなう心の動きを伴う。画面手前の水辺に憩うふたりの少女の現実世界をうたかたの夢と化し、遥かなる旅路に向かわせる前進の気運を秘めている。

当時のターナーにとって、「ホーム」とはかりそめの、しばしの憩いを与えるものであって、彼の躍動する精神は、常に新たな「旅」を欲していたのかもしれない。

さて、ターナーが誰の目にも明らかなほど、はっきりと画風を変えるのは、1819年、44歳の時にイタリアを訪問してからである。

ターナーは光溢れたイタリアの景色を気に入り、とりわけ水の都・ヴェネツィアを愛し、幾度も足を運ぶことになる。海や川、湖沼といった水の風景に早くから馴染んだ人なだけに、光に応じて変幻自在な変化を見せる水の都に魅せられたのだろう。

以後、亡くなるまでの32年間、ターナーの風景画は次第に写実を離れ、線は曖昧になり、空気や光、色彩そのものの印象をとらえた作風に変化して行く。

『ヴェネツィア 大運河』(1835 メトロポリタン美術館)では、水面への映り込みや奥に広がる空など、作風は全体として晩年の特徴に向かっているものの、一方では運河の両側にたつ寺院や建物、水上の船などには、まだ具象の明確さが残っている。

その7年後に描かれた『ヴェネツィア 税関舎とサン・ジョルジョ・マジョーレ』(1842 ロンドン・ナショナル・ギャラリー)では、水面や空、大気が模糊とした雰囲気で描かれ、印象派を先取りしたような作風がだいぶ深化している。

ターナーは風景画に開いた独自の道を、迷いなく突き進んでいるように見える。

ところで、イタリア訪問以降の、「曖昧模糊」路線を進む晩年のターナーには、彼を支えるひとりの女性がいた。ソフィア・ブース(1798~1875)。1833年に知り合ったとされる。

ソフィアはもともと、ケント州のマーゲイトにあった海辺の宿屋の女主人で、ターナーはこの家にしばしば逗留して海の景色をスケッチしていた。23歳年下のこの未亡人にターナーは惹かれ、ふたりの関係は、18年間、ターナーの死まで続く。

晩年は、ロンドン市内、チェルシーのテムズ川沿いの家に、ソフィア・ブースとふたりで暮らした。ターナーにとっては、このソフィアとの関係が、もっとも「ホーム」に近い関係であったかと思われる。

1830年代に描かれたと思しき、『眠る女』というスケッチが残されている(テート・ブリテン)。裸の胸を出して眠る若い女性は、ソフィア・ブースがモデルだと言われている。

他にも、晩年の20年ほどの間に描かれたエロティックなスケッチがいくつも残っており、それらもソフィアをモデルにしたものだという。

風景画に於いてはますます捨象が進み、洗練され、純化の進む一方で、パートナーから得たセクシャルなイメージのスケッチを重ねて行くターナーは、つくづく生のエネルギーに満ちた男なのだと感じる。過剰なまでの逞しき生の力が、機関車を走らせるエンジンのように、画業を支え、ターナーという人間を稼働させていたのである。

老いとともに「枯れる」というようなやせ細り方は、彼の流儀ではない。それでいて、どこか禅の境地さえ思わせる晩年の熟達ぶりなのだ。

『海の怪物と日の出(海の怪物のいる日の出)』(1845頃 テート・ブリテン)は、未完の作として残されたものだが、ターナーの到達点を伝えてあまりある。

ここではもはや、形を伝える線は消え去り、水蒸気か煙のようなおぼろな世界がわずかな色とともに提出されている。私の目には、禅の水墨画と近いものに映る。

もっとも、「怪物」とされた水中に顔を出す魚(複数)の頭のイメージは、うっすらながら線とフォルムをかろうじて保っている。しかし、それが何であるかを含め、夢のように浮き出た具象の意味は、判然としない。

未完であるとされるものの、これはこれで完成しているとも言える。何もかもの境が朦朧となっている。19世紀後半に隆盛を見るフランスの印象派をすら超えて、20世紀の抽象絵画を先取りした感さえある。

これが、単なる風景画なのだろうか……。「怪物」の存在を含め、ターナーを、単に眼前の景色を描いた「風景画」という枠だけでとらえようとすると、大事な点を見逃してしまうことになるのではないだろうか。

おそらく、彼は風景を通して、自己の内面の問題を――、葛藤や平安、闘争や悟達といったものを、描き続けた魂の画家だったに違いない。

その長く盛んな画業に比べ、私生活上のディテールはまだわからないことだらけである。ただ、女性との関係性から画業の変化や成長を見て行く時、ターナーはこれまで以上に、底深い魅力的な芸術家として妖しく発光し始める。

エロティックなスケッチが、風景画の変容にどう結びつくのか、そのような視点そのものが、母国英国ですらまだ緒に就いたばかりなのだ。

ミステリアス・マン。変容する画家、ジョセフ・ウィリアム・マロード・ターナー。

ジョージア朝からヴィクトリア朝にかけての英国を駆け抜けた庶民出身の大芸術家の軌跡は、「風景画の巨匠」といった一面的理解ではとらえきれない、逞しさと謎と、常識を超えためくるめく輝きを放ってやまないのである。