その地を訪ねたのは、既に20年ほど前になる。パリのモンパルナス駅からTGVの特急列車で約2時間、ボルドー・サン・ジャン駅で下車し、そこからは車に乗り換え、30分ほども北に走ると、左右にブドウ畑が開けてくる。フランスを代表するワイン産地のボルドーに足を踏み入れたのだ。

ジロンド川のいわゆる「左岸」の丘陵地を縫って、大西洋に迎えられる河口方向へと道が続く。その間、世界にその名を知られたシャトー(ワイナリーのこと)が点綴する。超高級ワイナリーのシャトー・マルゴーを右手に過ぎ、なおしばらく行くと、リストラック=メドックの農場に隣接して、目指すシャトー・ペイルルバードが現れた。

ルドンは1840年、フランス中西部の港町、ボルドー市内に生を受けた。だが、生後2日目にして、里子に出された。その先が、ここペイルルバードなのである。

もとは12世紀の建立になる修道院があって、ワインづくりの長い歴史を有するというが、本格的なワイン醸造は画家の父、ベルトラン・ルドンが1835年にこの土地を購入して以降に始まった。今ではロートシルト家が経営にあたっており、シャトーの建物もブドウの木々も、往時とは様変わりしてしまったが、「シャトー・ペイルルバード」の名を冠したワインのボトルのラベルには、ルドンがいた当時のシャトーを描いた絵を用いており、昔日の面影を今に伝えている。

ルドンは、11歳まで、ボルドー市内に住む両親と離れて、このブドウ農園で暮らした。里子に出されること自体は、当時はそう珍しい事でもないとの指摘もあり、あまり安直に不幸を強調してはまずかろうが、孤独な前半生であったことは間違いあるまい。兄は市内の家で両親とともに暮らしているのだ。病弱であったとも言われる。

確実なことは、このペイルルバードから、ルドンという時代を超越する個性的な画家が巣立ったということである。ここでの省察や熟考、思念が、ルドンをルドンに仕立て上げたのだ。ルドンを語るに、ペイルルバードを措いては始まらない。ルドンの魂の「故郷」がここにある。

さて、20年ほど前のボルドーの旅の記憶をなぞりながら、日本国内でもうひとつのルドンの「故郷」への旅を試みている。岐阜県美術館――。ルドン作品の収蔵点数は250点を超え、今や世界的にも有数のルドン・ギャラリーへと成長した。

何故それだけの作品を揃えることができるかというと、ひとつには、ルドンには、とりわけ初期、リトグラフ(石版画)が多かったので、1作1点を原則とする油彩画や水彩画に比べ、製作点数が多かったことがあげられる。

『夢のなかで』は、1879年に発表されたリトグラフのシリーズで、ルドンが世間に初めて自分の世界を問うた作品集でもある。その大事な作品集の実物が日本で見られるのだから、ありがたい。全部で10点からなる『夢のなかで』は、怪奇幻想を軸に、時にシニシズムや諧謔趣味などを滲ませ、デビュー作とは思えぬ成熟ぶりを見せる。

このなかの、『地の精』を見てみよう。大きな羽と化した耳をもつ男の顔が独立した球体として宙に浮く。天を見上げ大きく見開かれた両の目。少年のようであるが、頭から顎までぐるりと髪や髭に覆われ、毛むくじゃらの毬のように見える。奇怪ではあっても、おそろしげではない。両耳の羽は、天使の羽にも似ている。妖怪であってもどこか可愛らしい、水木しげるの世界にも通ずる。

背景の空は黒々とした雲に覆われた部分と、光射す明るい白い部分とが接し合い、劇的な様相を呈する。光が円環の一部のような帯を描く部分もある。下にひろがるのは大地のようにも、海のようにも見え、空から降ってくる光を浴びている。この不思議な生き物は、普通の人間にはとても及びつかないような天の啓示を受けようとしているのかもしれない。

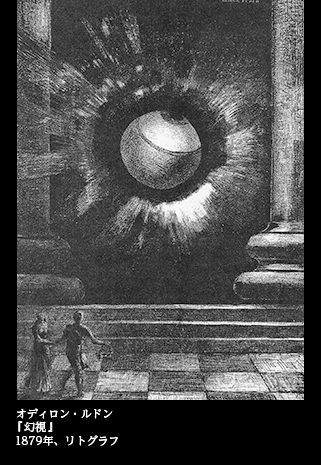

『夢のなかで』のシリーズからもうひとつ、『幻視』という作品を見よう。神殿のような場所を訪ねた一組の男女。堂々たる円柱に挟まれた空間に、強烈な光のハローを放ちつつ、眼球が浮いている。迷宮に繰り広げられる怪奇幻想には違いないが、20世紀のシュールレアリスムを先取りするような新しさがある。

一方で、現代風にきちんと服を着てはいるものの、この男女はどこかアダムとイブに通じるようにも見える。石造りの神殿は、さながら太初の原風景を見せる神話劇の劇場のようだ。古代から現代まで、時の流れを貫き、日常を穿つ非凡の眼=ウルトラ・アイが提示されているように感じる。その超俗の眼だけが、世界の真実を見ているとでも言うように……。

ボルドーを訪ねたのは夏だったが、ペイルルバードのシャトー(館)自体は非公開なので、所属するブドウ畑の方に向かう。夕方になり、日の沈むまで数時間、ブドウ畑のなかに居続けた。

規模の小さめのワイナリーにもかかわらず、ブドウ畑は広大無辺だった。整然と植え込まれたブドウの木々が緩やかな丘の斜面を埋め、ひとつの丘の向こうにまた丘の木々がうねりと、緑の広がりがどこまでも続き、海を思わせた。空が高く、広い。蒼穹という言葉が、自然に出た。

球体が宙に浮くルドンの絵は、モノクロに色を封じ込めてはいるが、その背景にひろがるのは、このブドウ畑の天の高い、海のような大地のうねりなのではないかと思った。

夏の

人の世を日がな一日照らし続け、社会の矛盾や人々の不満に接して疲弊し、物憂げな表情を浮べつつも、なおも自然の底力を感じさせてやまない無尽蔵のエネルギーの源として、

ああ、ルドンの眼球はこのブドウ畑の太陽なのだと、その時、そう思った。

11歳でボルドー市内の家に戻されたのは、学校に入るためだった。その年まで、ルドンはペイルルバードでは学校教育を受けていなかったのである。遅れて入った学校での成績はよくあろうはずもなく、しかし図画だけが飛びぬけていた。父の勧めで建築家になるべく、パリの国立美術学校(エコール・ド・ボザール)の試験を受けるも不合格。失意のうちにボルドーに戻る。

だがルドンは、ボルドーで大事な巡り合いに恵まれた。17歳の時に知り合った、植物学者のアルマン・クラヴォ―。顕微鏡を覗かせて生命の神秘を伝え、進化論を教えるなど、新しい科学、哲学に通じていた。のみならず、東西の教養を積んだクラヴォ―は、エドガー・アラン・ポーやボードレール、さらにはインドの哲学や詩文までをもルドンに伝えたという。

ルドンに、『エドガー・ポーに』(1882)というリトグラフの連作集があるのは、クラヴォ―の影響なしにはあり得なかったろう。『夢のなかで』と同じく、モノクロの版画集だが、このうちの『眼は奇妙な気球のように無限に向かう』という作品では、再び眼球が登場、気球となって宙に浮く。

ルドンの言葉を集めた『ルドン 私自身に』(池辺一郎訳 みすず書房)という本がある。画家がいかに自身の芸術の確立に心血を注いだか――、思索を繰り返し、深めたのか、また、普通には見えないものをいかにイメージとして視覚化して行ったのか、ルドンの心の内を覗く真摯な言葉に満ちている。

「読書は精神を養うすばらしい源です。我々を変え、完成させます。思想を残した大きな精神との無言の静かな対話ができます。そうはいっても、読書だけでは、健全に強く働く精神が完成されないのは事実です。魂を培う要素を取り入れるには、眼が必要です。眼で見る能力、正しく真実を見る能力を発達させていない人は、不完全な知性しか持たないでしょう」――。

「暗示の芸術は、ものが夢に向かって光を放ち、思想がそこに向かうようなものです。退廃と呼ばれようが、呼ばれまいが、そういうものです。むしろ我々の生の最高の飛翔に向かって成長し、進化する芸術、生を拡大し、その最高の支点となること、必然的な感情の昂揚によって精神を支持するのが、芸術の暗示です」――。

ルドンが描いた気球となった眼は、世界の果てまでも、真実を求めて旅立って行く求道者の精神そのものなのだろう。

24歳の時、ルドンはバルビゾン派の画家、カミーユ・コローに会っている。44歳年上になるこの風景画の巨匠は、若きルドンに、「不確実なものの傍らに確実なものを置くように」とも、「毎年同じ場所に行って描き、同じ木を写すように」とも諭したという。以後、ルドンの絵には、木が多く登場することになる。

『ペイルルバードの小道』、『ペイルルバードのポプラ』は、そういう意識のもとに描かれた絵で、ここでは色彩がとり入れられている。油彩画だが、ともに制作年代が不詳で、というのも、ルドンはこれらの身の回りの風景画を、自分の手元に秘匿し、どこにも出品しなかったからである。

これらの作品は、自然を前にした謙虚さを感じる一方で、ただ風景をあるがままに写しただけのものとも思われない。『ペイルルバードの小道』では、木々や草の奥にひろがる空の青が、深い海の底を覗くように何とも印象的、神秘的で、天のお告げにも似た何らかの大事な精神が今から語られようとしているかに見える。

『ペイルルバードのポプラ』では、ひょろ長のポプラの木々が息をひそめるかのような表情をもち、孤独な精神性を象徴している。この絵も、朝とも夕方とも見分けがたい背景の空や、赤茶けた大地の色が印象的で、荘館とその周辺のひそやかな自然の息遣いや、一帯の地を蔽う大気の気配までもが感じられてならない。

コローは、例えば彼にとってのフォンテーヌブローの森のような、スケッチをする定点となる場所をもつ大事さを説いたが、ルドンにとっては幼少期をずっと過ごしたペイルルバードの自然こそが、絶対的で、かけがえのないものだったのだろう。おそらくは、一方でモノクロによる怪奇幻想の作品を発表しつつ、一方ではこのように色彩も使った自然を描くことで、世界や宇宙を把握しようと努めていたのではなかったろうか。

「宇宙は我々が絶えず読んでいる本だ。唯一の泉であり、方法だ」とも、ルドンは語っている。ペイルルバードによってルドンの眼は磨かれ、日常の次元とは異なる幻想の風景のなかに真実を幻視するに至ったのだ。

20年ほど前のボルドーの旅は、ひとり旅ではなかった。正直に言えば、当時NHKのプロデューサーだった私は、番組の撮影に同行して、かの地を訪ねたのである。『世界わが心の旅』という、ゲストが個人的な動機に基づいたこだわりの旅をする番組で、その回は、女優の松坂慶子さんが旅人だった。

パリでは、コメディ・フランセーズを観劇したり、往年の名女優、サラ・ベルナールゆかりの地を訪ねたりと、女優らしい旅を続けたのだったが、番組の中間部の新たな展開として、ボルドー紀行を加えた。それは、松坂さんが少女のある時期、毎日のようにルドンの絵の花びらがひらひらと舞い続ける夢を見たという思い出をもち、その記憶に基づき、画家の故郷を訪ねることにしたからである。

初期にはモノクロの作品ばかりを発表していたルドンが、突如として色彩に富んだ絵を発表し始めたのは、50歳の頃からであった。なかでも、花瓶に挿した花束の絵が立て続けに描かれ、その鮮やかな色彩感は人の目を瞠らせた。「私は色彩と結婚した。もう留まることはできない」――、画家は言葉としても、はっきりと色彩宣言をした。

松坂さんが少女の頃に見たルドンの花の絵は、そういうカラフルな絵をコピーした印刷物だったというが、特にどの絵という作品を限った話ではないという。印刷物で見たルドンの花束の印象が強烈で、それから毎夜のように夢に現れては、ひらひらと天空から色とりどりの花びらが舞い降りてきたのだそうだ。

ボルドー市内にはボルドー美術館があって、そこにもルドンの作品が多数展示されていた。カラフルな花の絵もある。ペイルルバートを訪ねた翌日、この美術館を訪ねた。

取材に応じた学芸員は、松坂さんの夢の話を聞いて、「さすがに女優さんになるような方は、小さい頃から感受性が鋭敏でいらっしゃいますね」と、絶妙なるそつなき対応を見せた。だが実のところ、夢の話はそれ自体としては大変に興味深いのだが、実物のルドンの絵を前にしても、何かがそこで解明されたり、新たな真実を知ったりするような話ではなく、ルドンの故郷訪問は単なる中間部のワン・エピソードという領域を出ることはなかった。

それにしても、古くはオランダ絵画、近代フランス絵画でもルノワールを筆頭に、他にも花を描いた画家は多いのに、どうしてルドンの花の絵に限って、少女の心をとらえ、夢に現れることになったのか、ボルドーまで訪ねながら、私としても腑に落ちないままであった。

岐阜県美術館の収蔵品のなかにも、ルドンの花の絵はある。『青い花瓶の花々』(1904頃)、『黒い花瓶のアネモネ』(1905頃)など。これらは、パステルを使った絵になる。油彩でも、『花』(1905~1910頃)という作品がコレクションのなかにある。

私はこのたび、ルドンの花の絵を久しぶりに目にして、他の画家を差し置き、ルドンの花が少女の夢に立ち現れるに至った秘密の鍵は、パステルという素材にあるのではないかと思うようになった。

奇妙に明るいのである。現実の花の色に比べ、何がしかが強調された色合いなのである。それゆえに、浮遊感がある。茎は花瓶に挿されてはいても、花は先端部で茎から遊離し、モノクロの怪奇幻想の分身でもあるかのように、宙に浮くのである。

色彩が花の形をして舞うのである。花を写した絵というよりは、初めから、胸の内の幻想が夢のなかに咲かせた花なのである。

オランダ絵画の静物画に見られた花は、どれほど鮮やかであっても、根がリアリズムなので、夢に飛び込んでくるようなことはない。だがルドンの花は、はなから幻想の花、夢の花であるがゆえに、他人の夢のなかにも侵入し、不思議な花の演舞を見せることになるのである。

それが落花の夢であったのは、少女から娘へと移行する、あたかもさなぎから蝶に脱皮するような心と体の変化に応じたものだったのだろう。ご当人には訊けなかったが、初潮と関係があったかもしれない。心理の深いところで、性の目覚めともつながる気がする。

ルドンが色鮮やかな花の絵を描き出したのが、結婚後であるという事実も、そうした観点からも符合する。怪奇幻想の分身ではあっても、この花は健やかな性を謳い、生命の賛歌に通じているのだ。

いずれにしても、ルドンの描いた色とりどりの明るい花々が、極東の果ての国の少女の夢のなかにたびたび現れ、雪のように花びらを降らせたというのは、ルドン本人が聞いたならば、きっと踊りあがって喜ぶことのように思える。

モノクロを突き抜け、ルドンは後半生、色彩に開花した。

岐阜県美術館が所蔵するルドン・コレクションのうちにも、色彩に溢れる上、いかにも画家の円熟を感じさせられる、哲学的な作品がいくつもある。

『神秘的な対話』(1896)は油彩画だが、背景にピンクに染まる雲が流れる神殿に、2人の女がたたずんでいる。右側の眼を閉じ、憂いに沈んだ女に向けて、左側の長い髪(ベール?)の女が諄々と何かを語りかけている。

一説によれば、身ごもった聖母マリアがやはり妊娠中の従妹のエリザベツを訪問する聖書の「ご訪問」の場面がもとになっているとも言われる。或いはまた、右の女性がマグダラのマリアで、姉のマルタがマリアを教え諭しているのだと説く人もいる。解釈の含みとしては、そのような可能性を認めつつ、あまり狭く、それだけに限定してしまう考えには賛同しかねる。

ふたりの女性が描かれてはいるが、むしろ、性差を超えて、寄り添う者と添われる者、教えを授ける者と受ける者という関係にひろげ、教えと学びのような次元にまで一般化する方が、ルドンの真意に近いように思う。神話や聖書の場面に根をもつ場合でも、そこからイメージを発展させ、寓意を飛翔させるのがルドン流なのだ。

右側の女性は、片方の手は左の女性に握られ、もう一方の手では赤い木の枝をもっている。枝は何がしか、生命に連関づけられるものなのだろう。その周辺には、2人の足元を中心に、さまざまな花が散り敷かれている。

私にはこの絵が、ボルドーで若き日のルドンが教えを受けたアルマン・クラヴォ―との思い出を秘めているように見える。木の枝を手にしているのが、植物学者との縁を物語っているように思えてならない。

絶望の淵に沈みかけていた魂が、謙虚に学ぶことで、慰藉を得る。真実に近づくことで、希望が湧く。神殿にたたずむのは、そこが真理へと至る神聖な場だからである。

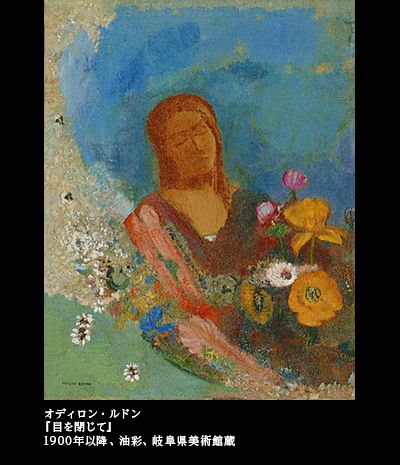

さて、今回のルドンの話を、私はオルセー美術館所蔵の『目を閉じて』(1889)から始めた。その別バージョンが岐阜県美術館にあることも記したが、最後はやはり、この岐阜版の『目を閉じて』にしめてもらおう。

制作時期については、1900年以降に描かれたとしかわかっていない。オリジナルの『目を閉じて』は淡い色彩を抑制的に使ってまとめられていたが、岐阜バージョンの方は、はるかに色彩感に富み、花のあしらいも多数添えられて、華やかである。

オルセー版の方は、目を閉じていても、それは人生の荒波をいったんは胸にしまい、静かに瞑想し、祈りに昇華させるという、現在進行形に働く強い精神の動きを感じさせた。海のような水のひろがりから、たった今しがた、ざぶりと音をたてて姿を表したばかりといった具合で、その水しぶきがなおも滴るようであった。

だが、岐阜版の方は、目を閉じた女性は、横たわっているわけではないものの、実際の眠りのなかにあるかのように見える。深い眠りに落ちた人の夢のなかに、夏の花園のように、色鮮やかな花々が次々に現れるといった趣である。

光の加減から、オルセー版の女性の方が神々しく、劇的であることは言をまたない。夜の闇が過ぎて今ようやく朝の光が射し、女性は悟達を得て、新たな生の道に漕ぎ出すと、そのような旅立ちのイメージがある。

岐阜版は、眠りが深まると、このまま女性は永遠に目を開かないのではないかという気にさせられる。夢ばかりが永遠に色褪せずに、生を謳歌し、エンドレスに舞い続けるように見える。ここでは、生と死の境が、かなり曖昧になっている気がする。

何がしか、環を描く世界を感じてならない。その感覚に駆られて、私の思いは、なおもペイルルバードの広大無辺なブドウ畑に向かう。

そこは緑が海原をなし、豊饒なる生がたわわに実る、祭りのような賑わいの場である。と同時に、生と死を年ごとに繰り返す、輪廻転生の舞台でもあった。沙羅双樹の花のもとに釈迦が寂滅した涅槃にも似て、音すらもなくした無のひろがりでもあるのだ。

ルドンのなかにある、永遠の円環……。東西の垣根をやすやすと越え、生と死の境すらも超えて、ルドンが到達した芸術的境地は、この円環のなかにある。

親兄弟から離れて暮らした幼少期と、レジョンドヌール勲章にも輝いた晩年の社会的成功。色のない世界と、色彩に溢れた世界。孤独な怪奇幻想と、鮮やかな花々の溢れる楽園的世界……。

それらは、皆、つながり合い、環を描いて、始まりも終りもない宇宙にぐるぐると舞う。その中心核にあるのは、鋭く見据えられた生命の真実である。

『目を閉じて』の変奏を通して、私は、間違いなくこの円環に触れ、孤高の画家の真髄をつかむように思った。