「視神経の冒険」――画家ピエール・ボナール(1867~1947)を語るのに、しばしばその形容が用いられる。

2018年秋に国立新美術館で開かれた「オルセー美術館特別企画 ピエール・ボナール展」でも、このキャッチコピーが盛んに謳われた。美術館の思いつきではない。ボナール本人が語った言葉が、拠り所となっている。

「絵画、すなわち視神経の冒険の転写」――。もとは、彼の手帳に残されたメモであったという。

「視点」とも「視覚」とも違う、「視神経」という科学用語を登場させたところに、20世紀を生きたボナールらしさがあろう。後に詳述するが、コダックのカメラに嵌まりこんで、数多くのスナップを残し、それが絵画製作のプロセス上にも深く関わっていたような人なので、敢えて理科系御用達風の用語を選択したのもいかにもではある。

マティスによって高く評価される一方で、ピカソが「あれは絵じゃない」と酷評するなど、揺れていたボナールの評価が定まるのは、1984年、ボナール回顧展のために、美術評論家のジャン・クレールが書いた『視神経の冒険』というエッセイによってであった。

「(ボナールが絵画にもたらした革命は)あらゆる意味の手前にあって、文化的な慣習が強いる制限や矯正に先立つ、純粋に外形にもとづいた知覚や、眼球が無意識に何かを探す動き、眼球の筋肉が我々に伝える奥行きの感覚、そして新旧の記憶がこの直接の知覚にもたらす修正といった主題を表現しようとしたことにあるだろう。ボナールはカンヴァス上に視野の総体を再現しようとした最初の画家である」――。

クレールの評を受け、だからボナールの絵には、子供が常識にとらわれずに世界を見る、その驚きや喜びに溢れていると、そのように結論づける人もいる。

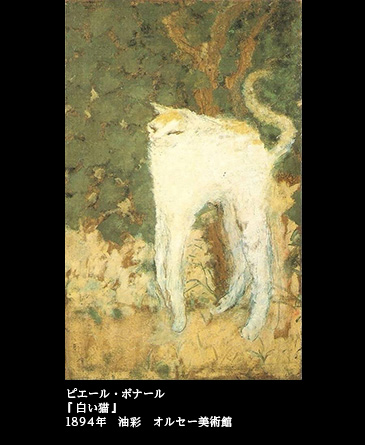

例えば、比較的初期の絵の『白い猫』(1894)では、猫の足がまるでアンティーク家具のコンソールテーブルの脚のように長い。

「随分長い足だわね」――。

ボナール展の会場でも、呆れたようにつぶやく観客の声を聞いた。誰もが、猫の足としてはいささか長すぎるのではと、率直なところ、そういう感想をもつ。

さて実際に猫を観察していると、時折、ストレッチ運動のように足を伸ばし、背中を持ちあげるようにして、背伸びをすることがある。そのような折には、

「へえっ猫もこんなことをするんだ、随分足が伸びるものなんだな」

と驚く。その驚きを純化して絵筆に託したのが、ボナールの『白い猫』なのだ。常識やリアリズムを超えてでも、驚きの体験が優先され、主題化されている。

猫つながりではないが、1912年に描いた『猫と女性 あるいは 餌をねだる猫』という作品では、テーブルに皿、女性の顔や撫で肩など、いくつもの円形を静物画のように重ね静謐を醸し出す中、女性の背後から、猫がにゅっと顔を出し、斜めに背伸びをしながら、視線を女性の前に置かれた皿へと向ける。無論、皿の上に載る魚を狙ってであるが、まどろむような午後の時間の平穏を突き破る素早く鋭い猫の動きが、画面にショックを与えている。驚いた目撃者(画家自身)が、

「ほらっ猫に食べられちゃうよ!」

と、思わずあげた声までが聞こえてくるようだ。

クレールのボナール評は、「視神経の冒険」に絞って書かれたがゆえに、視覚に限定して論を進めているが、ボナールにとっての絵画は、総感覚的なものであったと思う。

『白い猫』にしても、猫の動作に感心し声をあげる周囲の人間(家族)の声までが聞こえてきそうだ。「随分長い足だわね」という観客の感想のもとになるようなオリジナルの感嘆の声は、背伸びする白猫の記憶自体に張りつき、エコーしているのである。

ボナール自身が意識した「視神経の冒険」とは、おそらく、そういう全感覚的な体験や感動を、ヴィジョンという次元において、余すところなく表現しようとするものだったと思う。

視神経の冒険を可能にするのは、視覚はもとより、聴覚を含めた五感、そして何よりも心理的な反応、思いの深さがあればこそなのである。

「体験」によって五感に発した反応が思いを深めるに至るには、反応を確認し「記憶」として磨くための、何がしかの「時の経過」を必要とする。私がボナールに関して、最も特徴的に感じ、愛する点は、この記憶の反復と内省化にある。

私に言わせれば、ボナールの絵は、すべからく過去から紡ぎ出す永遠の一瞬である。記憶の聖化とも言える。目の前の出来事を、すぐその場でさっと絵に仕上げてしまうようなことは、ボナールの流儀ではない。彼にとっての「瞬間」は、眼前に起きる事象にあるのではなく、いったんは記憶として胸に刻み、温め、慈しんだ後に、聖なる時として蘇生させたものなのである。

今更な物言いにはなるが、大雑把に言って、大昔、画家は練達の技術によって眼前の事象を画布にうつすことを第一義的な使命としていた。その形、色のままに画布の上に再現し定着させることが、社会の認め欲する画家の最大の存在意義であった。

ところが、19世紀中葉における写真の発明は、世の中の絵に対する考えを一変させた。のみならず、画家たちそのものに、かつてないほどの葛藤を与え、鋭く自問の刃を突きつけた。絵画とは何か、絵画にしかできない表現とは何なのか――。

印象派の出発点はまさにそこであったろうし、ポスト印象派のナビ派としてスタートしたボナールにとっても、その自問は、画家としての道を切り開く鍵とも道標となるべきものだった。

そういう、新時代の画家として存在意義が問われる懸命な自問自答の果てに、ボナールは自己の絵のスタイルを確立した。その絵は、まさに果実が熟しやがて枝を離れるように、ボナール自身の熟れた記憶の中から、月満ちて産み落とされるものなのだ。

『浴盤にしゃがむ裸婦』という、1918年製作の絵がある。部屋の中に置いた湯あみの

しかし、よほどのボナール通でもなければ、この絵が、かれこれ10年ほど前に画家自身の手で撮られた写真をもとに描かれたとは気づかないであろう。10年間も温め続けたイメージを、ボナールは今ようやくにして油絵として完成させているのだ。

このタイムラグ、時間をかけたイメージの熟成こそが、ボナールの絵画の本質であることを、私は2018年秋の東京のボナール展ではっきりと自覚するところとなった。と同時に、それまで、「視神経の冒険」とか「色彩の魔術師」などという人目を惹く旗印を掲げられて、どこかカンヴァス上だけの、それこそ英語で言う「アーティフィシャル(人工的、表面的)」な印象に溺れ距離を感じてならなかったボナールの絵が、生き生きと力強く蘇る気がした。

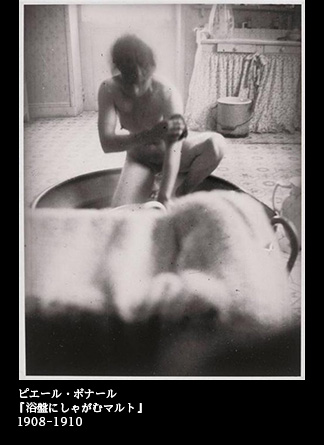

展覧会では、ボナール自身の手になる写真が多数紹介されていた。コダック社の開発した「フォールディング・ポケット・コダック」(アコーディオンのように折り畳める蛇腹式のコンパクト・カメラ)を用いて、ボナールが撮影したスナップショットである。

そこには、『浴盤にしゃがむ裸婦』のもとになった『浴盤にしゃがむマルト』(1908~1910年)を始め、ベッドの上に腰かけるマルトや、夏の庭で日光浴するマルトなど、惜しげもなく裸身を晒す、とはいえ職業モデルが画家の前でポーズをとるようなものとはおよそ異なる、日常的かつプライベートな空間でのマルトの姿が映し出されていた。

公開を予定して撮影された写真ではない。しかし、日常が孕む生の瞬間の記録としては、どれも雄弁である。ボナールは、自ら撮った珠玉の記録を、手元で時間をかけて温めつつ、天候や光の具合はもとより、その時に交わされた言葉や音、風のそよぎなども含め、記憶を慈しみつつ、時には記憶に記憶を重ね着させて、熟するのを待ったのだった。

もうひとつの重要なポイントがある。それは、彼の手になる全ての写真はモノクロであったという事実だ。もちろん、これは時代的制約でもあった。いくらポケットカメラでコンパクトな撮影が可能になったといっても、まだフィルムはモノクロで、記録はいったん色のない世界に印刻するしかなかったのだ。

だが、記録が真の記憶として熟する時、ボナールはまるで氷に閉ざされた冬が過ぎ一気に春の花が咲きそろうように、多彩な色彩で絵画化する。すると、極私的プライベート空間における日常の光景が、人生を彩る珠玉の輝きに包まれた「晴れ」の瞬間として蘇り、永遠の生命を生きるようになる。

「色彩の魔術師」とも呼ばれるボナールの色使いの秘密は、「記録」から「記憶」へと熟成する過程で、実り、まとうことになった豊穣さに他ならないのである。

愛妻マルトを描いた作品は、ボナールにとってはメジャー中のメジャーで、しかも当たり前のようにヌードが多出するが、画家が年を重ねるごとに、むしろ色彩は明るく光溢れるものになって行く。

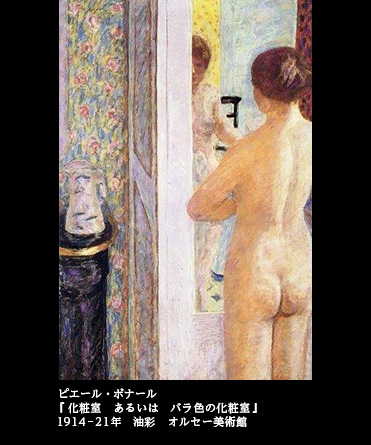

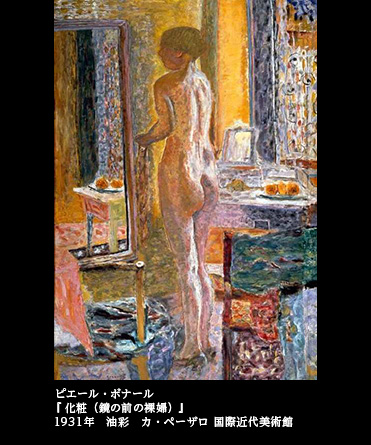

『午睡(シエスタ)』(1899年~1900年)、『化粧室 あるいは バラ色の化粧室』(1914年~21年)、『化粧(鏡の前の裸婦)』(1931年)と、約10年ごとにその手の絵を見て行けば、マルトの肉体だけは(もとが写真による記録だからか)ほぼ変化がないが、色遣いという点では、格段の差が見られる。年を経た分、記憶はより愛惜を深くし、華やぎに満ちた鮮やかな色彩をもって祝されるのだ。

『化粧室 あるいは バラ色の化粧室』が描かれた1914年から21年という期間に、ヨーロッパは未曽有の大戦を経験する。第1次世界大戦である。大量破壊兵器が開発され、おびただしい犠牲者を生む殺戮が繰り広げられ、欧州全体で3700万人もの戦死者(民間人を含む)を出すに至った。愛国主義や民族主義が標榜され、戦地のみならず、いわゆる銃後の暮らしも騒然としたムードに包まれた。

だが、そういう時代や社会の荒波を、この絵は微塵も感じさせない。全くのプライベートな空間に身を置き尽くし、愛する妻との青春の記憶にのびのびと息をし、幸福を確かめている。化粧室は、そのささやかな幸福の牙城のごとくにも見える。個の尊厳は天下国家になど揺るがされないという、自負すらも感じる。

ボナールを評して語れるもうひとつの言葉に、「アンティミスト」というものがある。「親密派」と訳されるのが普通だが、極私的なプライベート空間にこだわり、そこから作品を紡ぐ人たちを言う。

西洋絵画の歴史を見れば、画家にはしばしばモニュメンタルな作品が期待されてきた。聖書の名場面であるとか、歴史画であるとかがそうである。「マスターピース(名作)」というような表現にも、何かしらの権威主義的な大仰さが尾を引きずっている。

しかし、ボナールの絵画は、徹底して個の物語なのである。絵画表現による私小説なのである。

マルトのヌードを描いた作品が多数存在するが、それは女性の肉体美に惹かれたからではない。ヴィーナスのような美しい裸身像を描きたいと欲する意識は、ボナールにはない。

ボナールの手になる裸の女性像は、あくまでもマルトとの愛の私小説なのである。人と人との、男と女の最も密で極私的な関係性の中での装いが裸身であるがゆえのヌードであり、それがために選ばれた化粧室という空間なのである。

「体験」から「記憶」へと深化するプロセスの過程で、物語として肉付けされ、ヴィジョン化されるボナールの絵――。私小説としての物語化を辿ることのできるひとつの例がある。

1916年から17年頃、ボナールはマルトの若い友人ルネ・モンシャンティと知り合い、彼女をイメージしたいくつかの絵を描くが、50歳になる画家はこのルネ嬢に恋をしてしまう。これに嫉妬したマルトは、それまで法律的には夫婦でない曖昧な立場に甘んじていたが、正式に結婚してくれるようボナールに迫る。

ボナールは同意し、ふたりは1925年の夏、正式に結婚する。新郎は58歳、新婦は56歳。だがその1か月後、ルネ・モンシャンティは自殺してしまう。浴槽に身を横たえ、拳銃で胸を撃ったのだった。

ルネの死は、ボナールにもマルトにも、大変なショックとなる出来事であった。マルトにはもともと人間嫌いなところがあり、引きこもりの性向を有していたが、その傾向は激しさを増し、ボナールはマルトとふたり、何かから逃げるかのように転々と居を移し、隠遁者まがいの暮らしを続ける。

この「体験」が「記憶」の回路を経て、初めてヴィジョン化されたのは1925年のこと、『浴槽 あるいは入浴』という絵においてであった。盥ではなくバスタブの中に身を横たえるマルトが描かれたが、生気を喪失し、まるで棺桶の中に眠るかのようである。ルネ嬢の死は、マルトにも、彼女を見つめるボナール自身にも影を落としている。おそらくは、浴槽を目にし、浴槽に浸かるだけでも、死のイメージがこだまするようだったろう。

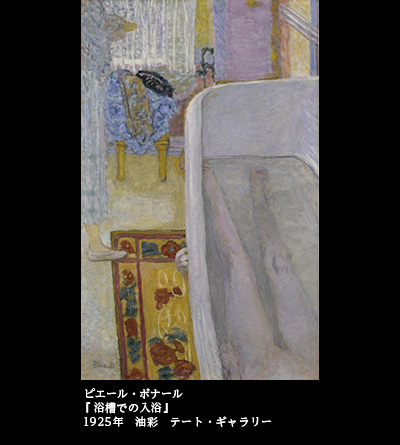

そういう「浴槽」に対する怯えや禍々しさ、忌まわしさは、同じ1925年に描かれた『浴槽での入浴』のほうに、より強調されたかたちで現れる。

この絵では、浴槽は女性(マルト)の下半身が見える半分のみで裁断され、しかも一見、横に置くというより縦に立てたように描かれ、「視神経の冒険」を余すところなく発揮している。上方左にちらりと足が見えるのが、ボナール自身の姿であろう。構図としての歪みが、精神の痛みを表してやまないかのようだ。

浴槽をテーマに描かれた1925年のふたつの絵は、同じところに端を発し、生まれた姉妹編のような作品なのである。

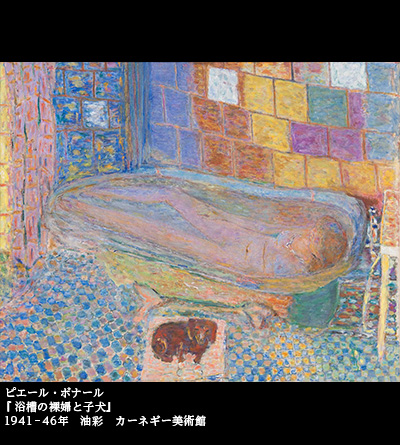

ボナールは以後も思い出したように、浴槽の中に横たわるマルトを何度か描いている。そのうち、1941年から46年にかけて描いたとされる『浴槽の裸婦と子犬』(ピッツバーグ、カーネギー美術館蔵)が、何とも忘れがたい。

ここでは、明るい色彩が溢れる浴室で、マルトが浴槽に横たわり入浴している。だが、この浴槽は矩形を離れた自由な曲線に満ち、棺桶のような冷たい印象がない。長年の悩みや肉体上精神上の病からも解放された、夢のような至福の時がそこにある。ペットの子犬が顔をのぞかせているのも可愛らしく微笑ましい。

マルトは1942年に亡くなった。つまり、この絵は、基本的にマルトの死後に描かれた作品なのである。マルト自身が棺桶に収まり、黄泉の世界に旅立った後に、ボナールは愛妻の記憶を最大限哀惜するように絵筆をとったのだ。

マルトが亡くなった時、ボナールはすっかり打ち萎れ、マティスらごく限られた友人にしかその事実を伝えなかった。その死から4年がたち、愛妻の思い出はようやくにして、光に溢れ、すべての苦しみを漉したような幸福感の中に結晶したのである。

この絵を完成させた翌年、1947年には、ボナール自身が世を去る。

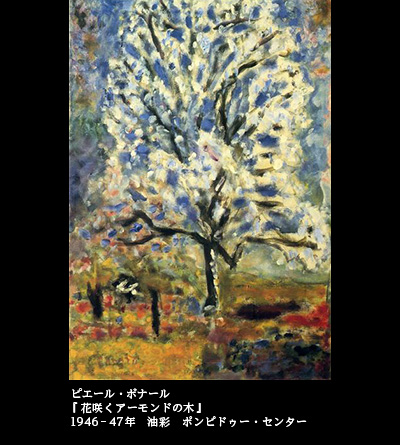

絶筆として知られるのは『花咲くアーモンドの木』で、書きかけのこの絵が気に入らなかったボナールは、1947年1月、すでに自身では絵筆をとることが難しく、画面左下の緑色だった部分を、甥のシャルル・テラスの手を借りて黄色で覆い尽くした。同じ月の23日、ボナールは80年に及ぶ生涯を閉じる。

再生を願うかのようなこの作品が、ボナール最後の作品としてよく紹介されるが、その実、この作品は「エピローグ」のようなもので、実質的には、彼の画業は前述の『浴槽の裸婦と子犬』によって終焉を迎えたと、私はそう感じる。

ボナールにとって永遠のミューズであったマルトとの間に紡ぎ続けてきた愛の私小説は、死を乗り越えて楽園に憩うかのような浴槽の彼女の絵を以て、最終章を閉じたのであった。