歌川広重のオフの巧みさについては述べた。

時代は1世紀近く遡るが、鈴木春信の絵も、秀逸なオフの美学を抱えていた。

巻き上げられた御簾の奥で女三宮が猫を引く有名な絵も、宮の視線の先、桜花爛漫の庭先では、運命の男となる柏木らが蹴鞠をしているはずなのだが、画面上では桜の木だけが描かれ、残りはすべてオフである(*第19回奥を参照)。オフのふくらみをもつことで、絵は豊かなイマジネーションを内包し、ポエジーもそこに湧いた。

だが、そういうオフの詩情派とはおよそ正反対のところで気炎を吐き勝負をかけた浮世絵師がいた。武者絵で名を上げ、猫絵の大家としても知られた歌川国芳(1798~1861)である。

早口のべらんめえ調が聞こえてきそうだ。

「あっちはそういう屁みていな絵はご免こうむりたいね。蒲焼の匂いだけが見えねえところから漂ってきたって、絵にはならねえや。肉厚で脂ののった鰻がじゅうじゅう焼かれてるところがばっちし描かれていればこそ、唾も湧き、興も湧くってもんじゃあねえかい。事のついでに、生きた鰻がぐにゃぐにゃとのたうちまわる、そんな図柄も加えてみてえな。絵ってのは、見てなんぼ、見せてなんぼの世界よ。打てば響くって言うかな、目ん玉ひん剥いて、『何でえコリャ、めっぽう面白えぜ!』と、思わず口元も緩むってのが、絵師と客との間の約束事じゃあねえのかい!」――。

国芳は徹底したオンの画家だった。奇想天外、見る人をあっと驚かせる趣向を考え出すアイディアの天才だった。その奇抜な趣向はすべて皆、見る、見せるべきものとして、画布の中に描きこまれた。国芳モードはいつだって画面いっぱいに横溢し、オンにオンを重ねて充実の極みを見せた。

出世作となった武者絵の『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』においても、それぞれの豪傑のいさおしの姿が、武勇伝のエッセンスを語りこみつつ、荒ぶる力を爆発させ、けれんに描かれる。

例えば、梁山泊の最強武芸者とされる

強烈なイメージは画布からはちきれんばかりの充実ぶりを見せ、画面内にて完結している。とても、画布外にそこはかとなく漂うオフにポエジーを探るような曖昧さがまぎれ込む絵ではない。

やはり有名な武者絵の『

見る者の目にまず飛び込んでくるのは、圧倒的な印象を放つ巨大な骸骨である。読本の原作では、数百の骸骨が戦闘に加わる記述があるというが、単独の骸骨をここまで大きくしたのは、原著にはない国芳のデフォルメであり、それが見事に成功している。当時も今も、この絵に触れて、度肝を抜かれない者はいないだろう。

この絵は「大判三枚続」と呼ばれ、3点の浮世絵を屏風のように連続して並べることで、物語世界をダイナミックに具象化している。画面を3倍ワイドにして、見せるべきを皆収めたという作品なのだ。

国芳にはこういう「大判三枚続」の絵がいくつもあり、得意技だった。徹底したオンの手法が発展的に結実した例と言うべきであろう。

「猫尽くし」など、「尽くし絵」が多いのも、国芳がオンの世界に生き、徹したことの証である。

武者絵で名をあげた国芳だったが、21世紀の今では、猫ブームの煽りを受け、猫絵の画家としてのほうが有名になってしまった感がある。実にさまざまな猫の絵を描いたが、美しい傾城(遊女)がペットの猫と戯れるなどはおとなしいほうで、着物を着た猫が人間そっくりの立ち居振る舞いに及ぶのは朝飯前、とにかく猫であれば何でもござれのオン・アンド・オンを華々しく展開した。

何せ本人も常時猫を5、6匹は飼い、絵を描く時にも着物の胸元に子猫を入れていたと伝えられるほどの猫好きだった。「猫芳」の渾名を頂戴もした。

オンを重ねる画家であれば、尽くし絵でも、金魚尽くしもあれば蛙尽くしもある。しかし、わけても猫尽くしの絵は圧倒的にディテールが豊かで、徹底して尽くした感がある。おそらく、日頃から猫をよく観察し、姿態や仕種、表情などをスケッチしていた賜物であろう。

現に、オランダのライデン国立民族学博物館に残る国芳の資料には、猫のいろいろな姿をスケッチしてまとめたポーズ集のようなものまである。

『たとゑ尽の内』(たとえ尽くしのうち)は、猫に関する「たとえ」の数々を尽くし絵にしたもので、三面続きの画面に13の「たとえ」、猫15匹が登場する。「猫に小判」など、現代人にも意味の通じるものもあるが、今ではすぐには意味のわからないものも少なくない。

とはいえ、そこは国芳のオン・アンド・オン=尽くしの精神にならって、絵に収められた13のたとえのすべてを列記するとしよう。右上から始め、一列ずつ、上から下へと下りながら、次第に左へと移動する。

まずは右面――「猫に鰹節」「猫の尻へ才槌」「猫をかぶる」「猫に小判」。続いて真中の面――「猫舌」「猫顔」「あってもなくても猫の尻尾」「猫背」「猫叱るより猫を囲え」。最後に左面(ただし先頭の茶色の猫をスキップ)――「猫が顔を洗うと雨が降る」「猫に紙袋」「猫も食わない」「猫と庄屋に取らぬはない」――。

一番左下の「猫と庄屋に取らぬはない」は、猫が必ず鼠をとるように、庄屋で袖の下を受けとらぬ者はいないという「たとえ」なのだが、この猫は眼前の鼠にも慌てず騒がず、悠然とキセルを吹かす。しかし、その着物にはたくさんの小判柄! と、こういうひねりも交えて、国芳は饒舌を楽しみながら、充実した尽くし絵を展開している。

『

さすがにこれはすべてを引用するわけにも行かないので、少し具体例を紹介すると、例えば日本橋は「二本だし」として、2本の鰹節に今にも食いつこうとする猫が描かれる。大磯は「おもいぞ」で、大蛸に食らいついて自分の側に引き寄せようとする猫。三島は「三毛ま」で、三毛猫が手拭いをかぶって踊る図。四日市は「よったぶち」で、4匹のブチ猫が寄り集まった図……。

そういう具合に、ダジャレの方は正直言って、少々無理矢理な感じがなきもしにあらずだが(タイトルにある「

さて、この絵を見た時、私の頭には咄嗟に、オランダ・フランドル絵画のボス(ボッシュ)やブリューゲルが浮かんできた。

ボスであれば『快楽の園』(1490~1500頃)、ブリューゲルであれば『謝肉祭と四旬節の喧嘩』(1559)、『子供の遊戯』(1560頃)などの絵において、やはり画面いっぱいにイメージを並べる尽くし絵の手法が顕著だったからである。

とはいえ、片や15世紀末から16世紀中頃のオランダ・フランドルに生きた画家たちである。そして片や19世紀前半から中頃の江戸に生きた画家だ。直接の接点などありようもなく、これはあくまでも偶然の産物、他人の空似のようなものだと理解してきた。

ところが、どうも話はそれほど単純ではないらしい。互いに隔絶した別個のものではなく、何がしかの接点が存在した可能性がなきにしもあらずのようなのである。

明治の浮世絵研究家・飯島虚心の筆になる『浮世絵師歌川列伝』(1894頃)は、タイトルの通り歌川派の絵師たちの生涯と業績を綴った貴重な資料となる書だが、このなかの国芳について述べたくだりに、西洋画への並々ならぬ関心を窺わせる逸話が紹介されている。

ある日、栗田氏なる人物が国芳を訪ね、話をしていたところ話題が西洋画に及び、すると国芳は得意げに手箱からかねて収集した西洋画数百枚を取り出して見せた。どうやって入手したのか、西洋の絵入り新聞もあった。そして国芳は、次のように述べたという。

「西洋画は真の画なり。余は常にこれに倣わんと欲すれども得ず。嘆息の至りなり」――。

つまり、西洋画は真実(リアリズム)の絵である。自分はこれに模倣しようと望んだがかなわずにいる。嘆息の至りである、と言ったというのだ。

具体的な西洋画の説明がないのは甚だ残念であるし、町の浮世絵師が実際に西洋絵画をどの程度実見できたのか、確証のつかめぬ部分が残るとはいえ、進取の気性に富み、貪欲な国芳であれば、せめて西洋渡りの銅版画は目にし、何がしかの複製画または印刷物を収集していたと、そのように考えたい。

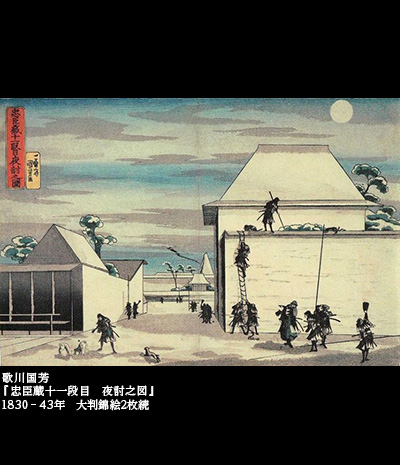

それらの絵を「真の画」らしく感じさせた第一の理由は遠近法であったろうが、実際、国芳は西洋画から学んだ遠近法を使って、絵を描いてもいたのである。今に伝わる『忠臣蔵十一段目 夜討之図』がそれだが、もとは西洋遠近法を駆使して忠臣蔵シリーズを出す計画だったらしい。

だが、目新しいこの手法は当時の大衆からは全く支持されず、不人気ゆえにシリーズの完結を見ぬまま早々に製作中止になったという。確かに、今の眼を以てしても、異国の技法の習いたてみたいな感じがして、国芳らしい大胆さに欠け、魅力に乏しい。

なお、この絵は、現在の研究では、1682年にオランダで刊行された旅行家ニューホフの著書『東西海陸紀行』の挿絵銅版画を参照したことが明らかにされている。もとは長崎出島にやってくるオランダ船に積まれていたものであろうが、長崎で町場に流れたか、あるいはオランダ商館長が将軍へのお目見えのために往来する江戸参府の折にでも道中で好事家の手に渡ったか、そういうところからいくつもの人の手を経て、国芳の手元に収まっていたものと思われる。

さて、国芳と西洋絵画とのつながりの可能性ということになると、次の絵も外せない。『みかけハこハゐがとんだいゝ人だ』(見かけは怖いがとんだいい人だ)――。

寄せ絵と呼ばれるが、まさしく寄せ木細工のように多数の身体が重なり合うことで、ひとつの人の顔を形成している。顔だけではない。よく見れば、手もまた、人で構成されている。一種のだまし絵であるが、ひと目見たならば忘れられない強烈な印象を放つ。

この『みかけハ』の男の絵が最も有名だが、他にも、『人かたまつて人になる』や『人をばかにした人だ』などの男の寄せ絵、また『としよりのよふな若い人だ』の女の寄せ絵も知られている。『人をばかにした人だ』は、あごが突き出た様子が特異で、顔の形としてもポパイを思わせるユニークな出来ばえだ。

これらの寄せ絵を見る時、私だけでなく、多くの人が、北方ルネサンスの孤高の画家、アルチンボルド(1527~1593)との類似を思うことになろう。

花を寄せ集めて人の顔をつくった『春』、農作物を寄せて顔にした『夏』など、アルチンボルドは徹底した寄せ絵の手法で、独特の奇抜な人面画をものした。

寄せ絵によって顔を描くという発想は、確かに両者、よく似通っている。アルチンボルドの作品を国芳が直接見る機会はあるはずもなかったが、その作品をもとに銅版画にしたものや、アルチンボルドの影響を受けた後世の画家の手になる銅版画などを見ることは、必ずしもなかったとは言いきれないであろう。

もし国芳がアルチンボルド乃至はそれ風の寄せ絵を目にしたなら、「こりゃあ面白え!」と、早速に食いついたことだろう。数日後には、そのアイディアを自家薬籠中のものとしたユニークな国芳の寄せ絵が誕生したに違いない。

『浮世絵師歌川列伝』が伝える国芳の西洋画への関心は、専ら「真の絵」として写実のリアリズムに絞られていたが、何百枚もの西洋画を所蔵していたなら、趣向、アイディアに関しても、影響を受けた可能性があるだろう。

具体的な個々の影響は、今後の研究を待たねばならないが、オン・アンド・オンの国芳が、持続的、発展的な好奇心をもって、西洋画からも貪欲に吸収していたことは間違いないかと思われる。

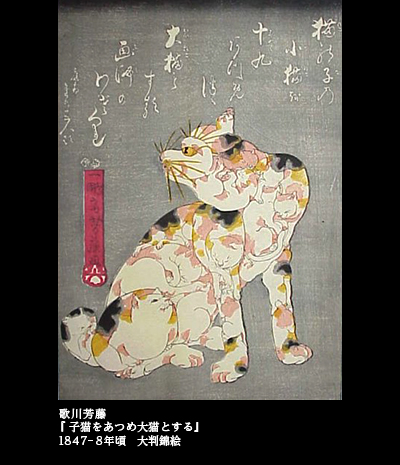

国芳の弟子・芳藤には、『子猫をあつめ大猫とする』という19匹の猫を寄せ集めて1匹の三毛猫を描いた作品がある。国芳が人の顔でやったことを、猫で応用した格好だ。1847、8年頃の作品というから、国芳もまだ50歳ほど、脂ののった時期である。国芳は弟子にも猫絵を描くよう指導したというから、この絵なども、国芳のお声がかりで仕上げることになった可能性が高いのではなかろうか――。

寄せ絵の変形と言えるだろうが、国芳は文字絵においても、鬼才ぶりを思う存分に発揮した。

『猫の当字』というシリーズ画がある。猫たちを集めて、仮名文字にしてしまった。「うなぎ」「たこ」「かつを」「なまず」「ふぐ」と、全部で5点が知られている。

ひと目見れば、そのおかしみに、頬が緩まぬ者はいないだろう。余人の追随を許さぬ国芳の才は、ここでもきらきらと輝いている。

「かつを」はもちろん鰹のことだが、文字のメインをなす猫たちに加え、要所要所に鰹が姿を出すのも、国芳の凝り性を表していて面白い。

しかも、「か」の字の左側、お菓子の袋を帽子のようにかぶった猫の表情と恰好など、すこぶる可愛らしい。「を」の字の中央左にアクロバティックなひねりを見せる猫も、最下部で腹を見せつつ頭に鰹をかつぐ虎猫もまた、あまりの愛らしさに思わず微笑みを誘う。

猫を合わせて文字を構成しようとの趣向の冴えに留まらず、猫を愛し慈しむ国芳ならではのあたたかな情が溢れる仕上がりなのである。

さて、このユニークな国芳の文字絵については、私は李朝民画の文字絵からイスピレーションを得ていないかと、ひそかに疑っている。

朝鮮王朝時代の文字絵は、儒教道徳の要となる「孝」「悌」「忠」「信」「禮(礼)」「義」「廉」「恥」の8文字を絵にしたもので、文字のパーツに、花をあしらったり、動植物を登場させたりと、工夫を凝らして楽しいアートに仕立てている。

もとは儒教道徳を絵解きによって学ばせる目的で生まれ、子供部屋に飾られた。ちなみに書斎には、学を尊ぶ意味から文房具の絵(文房図)が飾られたという。

この李朝民画の文字絵であれば、国芳がその目で見た可能性は、ボスやアルチンボルドよりもずっと高くなる。江戸幕府の頂点に立つ将軍が新しく就任すると、新将軍を慶賀する目的で朝鮮通信使が来日する。公式の絵師も同行していたこの朝鮮通信使の一行が絵を日本に持ち込み、何らかの代価に道中で日本人に渡した可能性は充分にある。

李朝民画の文字絵は必ずしも寄せ絵とは限らないが、文字をパーツに分解して遊び心のうちに楽しむ、そういう発想は、常に新たな趣向を求めていた国芳にとって魅力的だったはずだ。

李朝民画からの受容に関する決定的な証拠となる資料が出てきたわけではないので、あくまでも推測にはなるが、西洋絵画への関心とも併せ、肝心なことは、江戸に居住しながら、国芳が世界にアンテナを張っていたということだ。

オンの画家、国芳――。

ありとあらゆる趣向に貪欲で、面白いと感じれば、即座におのれの画業にとりいれ、オンを豊かにした。しかも、そういうオンの努力を、持続的、発展的にふくらませ、オン・アンド・オンで積み重ねた。

国芳が死んだのは1861年のこと――。死の8年前に、ペリーの浦賀来航という、鎖国体制を根底から揺り動かす大事件があった。そしてその死から7年後に、幕藩体制を覆す明治維新が成就した。

江戸日本の開国は外圧によってもたらされたと言われる。確かに、政治の世界ではその通りであろう。だが、文化の次元で見るなら、江戸の爛熟の果てに、世界と呼吸を合わせようとする息づかいは、既に日本国内に醸成されてきていたのである。

画面狭しとばかりに猫たちが描かれた国芳の尽くし絵には、そういう、国を超え時代を超えたとびきりみずみずしい進取の精神が息づき、躍っている。

その精神は、150年を越す歳月を経てもなお、溌剌として輝く。彼の絵のなかのあまたの猫たちが、永遠の生命を得て、現代人の心を魅了してやまないのと同じように――。