艶麗、夢幻の女性美を薫り高く描いたウィーン世紀末の巨匠、グスタフ・クリムト。めくるめく裸身が画面いっぱいにひろがる官能の陶酔が身上かと思いきや、意外にも、木や森など自然の風景を描いた絵が数多く存在する。

ブナの森、白樺の森、リンゴの木……。これらは自然をそのままに描いた写実性の高い絵で、静謐な境地が特徴だ。クリムトは1900年の夏にバカンスで、ザルツブルクの東方、ザルツカンマーグートのアッター湖を訪ねて気に入り、以後、1916年まで毎年、ここで夏を楽しんだ。自然の風景を描いたのは殆どがこのアッター湖滞在中のことで、作品点数にして46点、クリムトの描いた油彩画作品のうち、5分の1ほどになるという。

その中でも、1902年の「ブナの森」は、私のお気に入りの1点だ。タイトルを見る前は白樺林のように誤解していたのだが、茶色のわくら葉が散り敷かれた地から、ほの白いブナの樹々が立つ。幹はいずれもひょろりと垂直に伸び、途中に枝を張ることはない。白い幹の集合体として森が存在するのだが、中には微妙な湾曲をたどる黒ずんだ幹の木もあって、それがどこか曰く言いがたい不安感を醸し出してもいる。

無言で命を育み、季節のサイクルとともに死と再生を繰り返す森の冒しがたい神聖さ。そしてまた、樹々同士が交わし合う密やかな囁きが聞こえてくるかのような、生きている森の表情。作者はその中で呼吸を合わせるように、静かな眼差しを注いでいる。

クリムトにとって、こうした静謐な自然の風景は、「接吻」を頂点とするエロスの美の絵画群と、何かしら対をなし、補い合う世界であった気がする。

女性像を描くクリムトは、時代の寵児であることを望み、自らにも課した。保守的なアカデミズムに牙をむき、「セセッシオン(分離派)」という、革命の烽火(のろし)をあげねばならなかった。彼の絵の中の女性たちは、ことごとくが「女神」であることを求められた。言わば、それらは「勝負絵」なのである。クリムトは常に肩を張り、鉢巻でもきりりと頭に締めるようにして、キャンバスに向かっていたに違いない。

それが、ウィーンを離れ、アッター湖にくつろぐとき、身構えずともよい、自然(じねん)流の筆で自然(しぜん)に向き合うことができた。スタイルも自意識も、彼を縛ることはなかった。「勝負」を離れて、のびのびと自由に、彼自身のために絵筆をとっていたはずである。

夏のアッター湖での自然との触れ合いは、「勝負師」クリムトの再生の時であった。樹々や森、そして大地から受けるオゾンや生命の気を、胸いっぱいに吸い込んだ結果が、もうひとつのクリムトを生み、我々に静かな感動を与えるのである。

そのクリムトが、いわゆる「勝負絵」として木を描いた傑作がある。「生命の樹」――。

実業家で、コレクターとしても知られたアドルフ・ストックレーは「セセッシオン」を代表する建築家のヨーゼフ・ホフマンらウィーン工房に、新築の自宅のデザインを委託した。クリムトはダイニング・ルームのフリーズ(壁画)を担当し、1905年から1911年にかけて制作、完成したのが 「ストックレー・フリーズ 生命の樹」である。今もブリュッセルにその邸宅は残る。

ストックレー邸のダイニング・ルームでは、3面の壁にクリムトのフリーズが飾られたが、横長のダイニング・テーブルの左右の背後の壁に、それぞれ「生命の樹」を中心に、「成熟(抱擁)」=「接吻」で描いた男女が抱擁するイメージや、女性像の「期待」、また「薔薇の茂み」などを加えて、大きなフリーズに仕立て上げている。「生命の樹」は、これらのフリーズの核をなす原画である。

さてその「生命の樹」だが、これはいかにも突きぬけた感じがする。アッター湖畔で描いていた森や林、樹々とは、明らかに一線を画する。高い抽象性、装飾的な記号性――新たな地平性を開く画業であろう。晩年のクリムトが、新しい時代の風を受けつつ、なおも大胆で、創作意欲にあふれていたことを示している。

ここに描かれた1本の木は、幹も枝も写実性を超越し、フォルムが抽象的な装飾へと変じている。ジャポニスムからの影響はすぐにも見てとれるが、唐草模様のように渦を巻きながら伸びてゆく枝の描き方など、いかにも力強く、旺盛な生命力を感じさせる。

ファム・ファタル的な女性像、そして男女の抱擁などと響き合って、生命の木は豊穣を謳歌する。クリムトの宇宙観の極みとでも言おうか、フリーズの大画面いっぱいにひろがる渦巻き模様など、クリムト流「曼陀羅」の出来ばえだ。

では、数ある、あの目のような装飾は何を意味するのか。宗教絵画における天使のような役割か。あるいはもっと、覗き穴から盗み見している、文楽における黒子、ないしは審判員のような存在であろうか。そして、極めつきともいうべき黒い鳥(鷹)……。それらは、曰く言いがたい漠とした不安をかきたててやまない。

生命を謳いあげつつ、そこに1点の染みを残すあたり、クリムトという人の底深さ、底なし沼のような深さを感じてならない。「魔性」と形容してよいだろうか。

大輪の花が開くような女性美にしても、このような生命の賛歌にしても、クリムト作品にはふっと風の立つように底知れぬ影がよぎる。それは画家が、そしてウィーン世紀末という時代が抱えていた死の影そのものであったに違いない。

クリムトの弟子筋にあたるエゴン・シーレにも、いくつかの木の絵がある。

「小さな木」「ツリウキソウと秋の木」(1909)など、浮世絵の影響も明らかな、妙に曲がりくねった1本の瘦せた木を描いたものもあるが、私が代表作と信じてやまないのは「4本の木」と題された絵だ。1917年、死の前年の作になる。

黄昏の中、山や丘の重なりをバックに立つ4本の木がある。秋も深まり、いつまでその葉が枝についているかはわからない。うち1本だけが、既にあらかた葉を落とし、枯木の装いで立っている。あたかも、早熟の天才が世に馴染めぬことを告白するかのごとくに……。

私はシーレの絵ほど、哀しみに満ちた絵を知らない。

存在の悲哀――生きることの孤独と苦悩が、息詰まるような必死さで描きこまれている。しばしば露悪的に誇張された裸体画でもそうだし、あどけない子どもを描いたような絵にも、それは通底する。この木の場合も、哀しさが胃の腑を締めあげるように迫ってくる。

夕陽に染まる背景の空もまた、哀しみのページェントとして燃え広がる。筋だった雲は、まるで悲哀が波となって幾重にも繰り返し押し寄せる海を見るかのようだ。シーレの裸体画の肉体は、あたかも内臓や筋肉が透けてしまったかのような色と線で描かれることが多いが、この空もまた、人間の内面を透かし吐露させてしまったような、異様な燃え方だ。哀しみを絵の具にしてぶちまかしてしまったような、そんな赫々(かくかく)たる空模様なのである。

世紀末とはよく言ったもので、敢えて今流に言うなら、核戦争後の地球とでもいうか、あるいは、地球最後の日とでもいうか、いずれにしても、末期(まつご)の目に貫かれたシーレの哀しみの木の絵なのである。

木を描く画家として、最後に、日本からも登場願おう。東山魁夷作、「冬の花」――。

クリムトの「生命の樹」は1本の木で、シーレの「4本の木」はタイトル通り4本の木が描かれていた。東山の「冬の花」は木の群像である。その特徴的なかたちから、京都の北山杉の林を描いたことは一目瞭然である。

この絵が描かれたのは1962年のことだが、絵の成立には、画家・東山魁夷のみならず、作家・川端康成が深く関わっている。

川端がノーベル文学賞をとるのは1968年のことだが、それに先んじて、1961年には文化勲章を受章している。この絵は、その受賞記念に、東山から川端に贈られたものなのである。「冬の花」というタイトルも、ちょうど新聞連載が終了した長編小説『古都』の最終章の章題からとられている。

北山杉とその里は、小説の大事な舞台であり、また宿命であるとか、生きる哀しみであるとか、作品のテーマに通底するものでもあったろう。花の枯れ果てる冬に、花の如くに幹の先に緑を載せてすっくと立つ北山杉の森は、「冬の花」として充分に説得力がある。

東山魁夷には冬の枯木を描いた「樹霊」(1972)という作品もあって、これは「白い馬の見える風景」という連作シリーズの中の1点になるが、自作に寄せて東山は次のような文章を残している。

「樹霊 幾百年の風雪に耐えて生き抜いてきた巨樹。その幹に、根に、悲しいほどの生命力が漲る。おまえには確かに魂が宿っていて、私をじっと見据えている。」――。

確かに、葉1枚すら残しはせぬという真冬の夜の森に、筋骨たくましくとでも言うか、寒さに耐えて生き抜く木は、悲しいほどの生命力を漲らせている。そうなのだ、悲しいほどに、だ!

その悲しみは、「冬の花」においても踏襲されている。いや、主張を抑えた分、こちらの悲しみのほうが根が深く、抜きがたい。悲しいぞ、辛いぞ、どうしてくれる、と、そんな捨て台詞とは一切無縁に、静かな諦観の中に悲しみを沈めているので、山合の湖水のようにひたひたと悲哀が迫り、詩的な情念に結晶する。

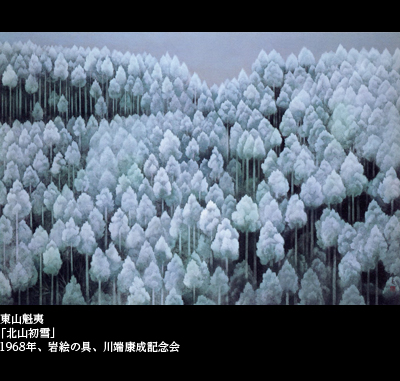

「冬の花」にはまた、双子のような別バージョンの絵がある。「北山初雪」(1968)――。雪をかぶった北山杉の森だが、構図は「冬の花」とほぼ同じである。実はこの作品、ノーベル文学賞を受賞した川端に贈られた絵であった。

静かな諦観の中に悲しみを沈めた点は同じながら、それがぱっと一瞬、自然の魔法によって、花のように光り輝くことになった景色をとらえている。その華やぎの妙は、琳派をも思わせる。「冬の花」は、むしろ本来は、こちらの絵にふさわしいタイトルかもしれない。

実は『古都』という小説の書き出しは、木の描写で始まっている。古い町家の中庭にあるもみじの古木。幹の途中にふたつのくぼみがあり、そこにそれぞれすみれの花が咲く。ヒロインの千恵子は、その姿を見てつぶやく。「こんなところに生まれて、生きつづけてゆく……」。

鋭く木を見つめた画家が、やはり研ぎ澄ました眼差しを木に注いだ作家と、見事な響き合いを見せたのも当然なのである。