ルノワールの「ピアノを弾く少女たち」が、市民階級の経済的台頭によって一般家庭にピアノが導入された社会潮流を背景としている点は既に述べた。

同じ印象派の画家のうち、自宅にピアノがあり、ピアノの鳴る音が日常と化していた画家がいる。エドゥアール・マネ。「草上の昼食」(1863)や「オランピア」(1865)によって、既存画壇から轟々たる非難を浴びた過激な革命児だ。

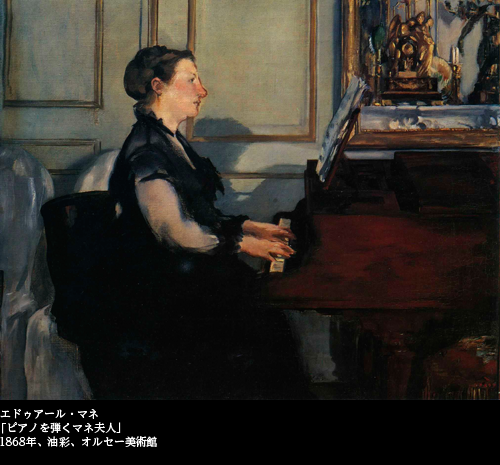

まずは絵を見ていただこう。1868年の作になる「ピアノを弾くマネ夫人」(「ピアノの前のマネ夫人」とも)――。ピアノに向かう女性は、マネ夫人のシュザンヌ。画家はこの年36歳、夫人は38歳になる。

ふたりは出会いからして、ピアノが縁をとりもった。もとは弟のピアノの家庭教師としてマネ家にあがったオランダ女性のシュザンヌに、マネは恋心をいだき、1852年には男子レオンをもうけたが、法務省高官で厳格な父はふたりの結婚を許さず、父の死後、1863年になってようやく結婚にこぎつけた。マネが夫人を描いた絵としては、他に「水差しを持つマネ夫人」、「青いソファのマネ夫人」、「読書」といった作品もある。

さて、ピアノのある絵に戻ろう。ピアノ教師でもあった人であるから、夫人はそれなりの腕の持ち主ではあったろう。ただ、この絵を見る限り、どのような曲を弾くのかは、不明である。しかし、そこに音楽が存在し、演奏する夫人との間に特別な親密さ、魂の交流があるのは確かなように思う。既に中年にさしかかり、肥満気味の体ではあるが、楽譜を見ながら、やや頭を左へと傾げたあたり、音楽と一体になろうとする若々しい?意志さえも感じられる。

とはいえ、それは愛妻との音楽溢れる幸福の家庭といったものとは、様相を異にするように思われる。夫にとっての絵画、夫人にとっての音楽と、芸術によって結ばれた夫婦愛といったありきたりの構図とも違うし、望ましき家庭婦人の教養といった安全「枠」をも超えているように見える。

つまりこの絵は、音楽を自分のものとして生きるしかない夫人の存在、心模様が透けて見えてくるような作品なのである。ピアノがあればこそ生を支えていられるシュザンヌ夫人の孤独が、画面から滲み出てしまうのである。

あるエピソードが伝わっている。マネが細身のモデル(実際にはそれ以上の関係だったらしい)と街を歩いていると、妻と出くわしてしまった。慌てるマネに対し、夫人はあくまでも鷹揚と構え、場を乱すことはなかったという。夫の女性関係に関して、寛容を貫いた夫人であったのだ。

夫には弟子やらモデル関係の愛人もいれば、しばしば怪しい娼館にも出入りしている。それが、マネの絵の素材になっている。そのような放恣(ほうし)な夫をもつ年上妻が嫉妬や不満を鎮め、穏やかな生を支え得るのは、ピアノがあればこそなのである。

しかも、自分が原因をつくっている夫人の空疎を、他ならぬ夫が画家の目で鋭く見据えている。音楽には長調も短調もあり、喜びも悲しみもあざなえる縄の如くに交互に現れるものであろうが、この絵も、夫人への愛情やら悔悟、自責の念やらが結び合って、簡単には咀嚼できぬ、確かなリアリズムとなって光っている。

さて、マネが画壇の保守本流から非難の嵐を浴びせられている時、敢然と彼を支持したのが自然主義を代表する作家、エミール・ゾラだった。ゾラの小説「居酒屋」のヒロイン・ナナを、マネが「ナナ」というタイトルの絵に描き、ゾラがそれを受けてさらに続編「ナナ」を書くなど、文学と美術をまたいで両者は影響を与え合った。

マネには、文学の自然主義との親和性をかかえていた。とりわけ、女性(特に娼婦や裸婦)を描くに、鋭く社会性の中から描き出すのが得意だった。このピアノを弾く妻に注がれた視線にも、どこかそれに通じるものを感じる。

女性としての妻のなかにある、満たされぬもの、音楽と交わることによってしか解放されぬ何かを、画家の目は見てしまう……。

そういう画家マネにとって、家庭とは単純な幸福の舞台とはなりえなかったであろう。そのような夫をもったシュザンヌ夫人にとってもまた、ピアノなしに安住できる場ではなかったに違いない。

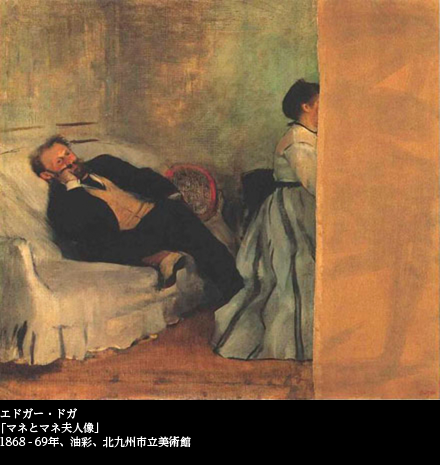

マネ、そしてマネ夫人とピアノを語るに、次の絵は外せまい。同じく印象派のエドガー・ドガによる「マネとマネ夫人像」――。

マネを尊敬し、交際を深めたドガは、絵を交換することになった。そうして先輩画家に贈られた絵が、自宅で夫人のピアノ演奏を聴くマネを描いたこの絵だったのだが、マネは夫人の表情が気に入らず、腹立ちまぎれに、絵の右隅、夫人の顔からピアノを描いた部分を切り取ってしまった。

マネを怒らせたという夫人の表情がどのように描かれていたか、切れ端が残存しないので、想像するしかないが、今に残る部分だけを見ても、充分にこの絵は面白い。

ソファにふんぞりかえっているマネは、どう見ても、夫人の演奏に陶酔しているとか、感動しているとか、心地よい気分のなかにいるようには見えない。むしろ、嫌々ながらもその演奏につきあわざるを得ないおのれの立場を嘆きつつ、耐えているかに見える。

若い頃にはピアノの家庭教師だったという夫人も、こうして見ると、学譜通り、杓子定規に弾くばかりで、芸術的インスピレーションの湧き上がる演奏ではなかったのかもしれない。

同時代のフランスの作曲家、サン・サーンスの「動物の謝肉祭」のなかに「ピアニスト」という曲があり、退屈な音階練習がぎこちなく繰り返されるさまに、耳をふさぎたくなるような、うんざりしたムードがよく出ているが、ちょっとそれに似たマネの倦怠ぶりなのである(このあたり、一般家庭にピアノが普及したことの、負の面で両者は共通している!)。

劇場の踊り子をしばしば裏側から描いたドガにも、自然主義的な社会性があったことは間違いないが、マネ夫妻を描くにあたっても、そういうリアリストの眼差しが貫かれてしまった。

マネ自身、自分の妻を描くのに、そういう視線を注いでいたわけだが、さすがに、他人からそのように見られたことに、我慢がならなかったのだろう。

この絵で思い出されるのは、日本文学における自然主義を代表する作家・島崎藤村が、やはりその派の巨人であった田山花袋を死の床に見舞い、「田山君、死んで行く気持ちはどういうものかね?」とマジに尋ねたというエピソードである。

花袋は、「暗い暗い所へ落ちてゆくようなものだ」と答えたというが、自然主義には、こういう世間的な意味での情け容赦というものを撥ね退けた、厳然とした真実追究のリアリズムが骨をなしていた。

それに比べると、マネの精神的屋台骨は少々ヤワだと見るべきであろうか。いや、藤村と花袋は男同士、作家同士だからそのようなことができたわけで、そこに妻なるものがからむと、1枚も2枚も、複雑な心理の綾が加わることになる。絵を見せられたマネは、あたかも「コキュ(寝取られ男)」同然の屈辱を味わったのではなかろうか。

一方の夫人からは、たとえ絵は切り取られてしまっていても、男たちの思惑とは無縁に、永遠にピアノ演奏が流れてくる気がする。「私には関係なくってよ!」と言わんばかりに、お気に入りの曲を繰り返し弾き続けることであろう。まさしく、サン・サーンスの「ピアニスト」そのものである。

なお、今ではこの絵は、日本の北九州市立美術館が所蔵していることを付け加えておく。

アメリカ生まれ、フランスに渡って学ぶも、その才能はイギリスで評価されたという画家、ジェイムズ=アボット=マクニール・ホイッスラー。この人の画家としての地位を定めることになった作品が、1858年から59年にかけて描かれた「ピアノにて(に向かって)」であった。

ピアノのある風景を描いた絵画のなかでも、静謐(せいひつ)さのなかに、格別な深みを抱えた作品である。

ピアノを弾く女性は、画家の姉、デボラである。全身を黒の衣裳に包み、まるで喪服の女性のようだ。憂いを含んでうつむくその視線は、鍵盤を這う手や指を見るというより、自身の思いのなかに沈潜しているように見える。

画面右手、ピアノに寄りかかる少女は、デボラの娘であるという。母とは対照的な白の衣装。ピアノを弾く母へと眼差しを向けているが、ふたりの視線は交わらない。

絵であるから、もちろん具体的な音楽は聞こえてはこない。ピアノには楽譜も置かれていないので、特定の曲を想定させるものでもない。それでいて、この母と娘は、間違いなく音楽という、ひとつの気に包まれている。女としてつながる部分がありつつ、人の個性として断絶も抱えている。

あるいは、こうも言えようか。人生も半ばをすぎ、生きることの哀しみを知ってしまった女性と、生きることがまだまぶしい光のなかにある少女との、同質性と異質性――。

少女はまだ恋を経験する年に至っていない。色に染まらぬ年恰好であるからこそ、白が選ばれている。だが一点、靴だけは母の服と同じ黒色である。年端もゆかぬ娘ながら、既に忍び寄る何かがあるのであろう。このあたり、ホイッスラーの感覚は研ぎ澄まされて、ちょっと恐ろしいくらいだ。

アメリカにおける音楽とは、例えば、映画「サウンド・オブ・ミュージック」に象徴されるように、生きることの喜びであり、戦争やファシズムに対抗する愛と平和の、憎悪に対する善の代表格であった。だが、ホイッスラーの絵が抱えた音楽には、そのようなシンプルな明快さはない。暗い情念と無邪気な明るさが交錯する、陰陽混ざり合った不思議な流れとして漂うもの……。

音楽への所感を見ただけでも、ホイッスラーが祖国アメリカを離れ、ヨーロッパへと渡った理由が頷ける気がする。そしてまた、同じくアメリカからイギリスに渡って活躍した作家のヘンリー・ジェイムズ(『ねじの回転』『鳩の翼』など)とも、同質な部分があることが見てとれる。

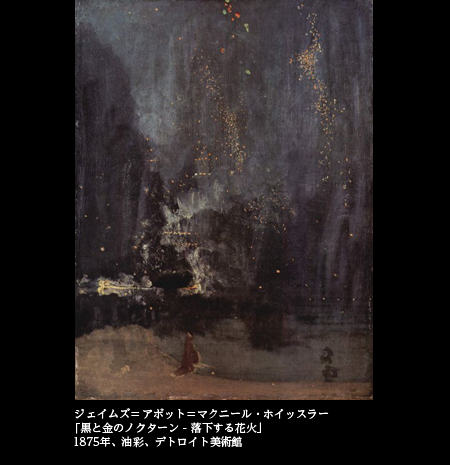

ホイッスラーは音楽に対して、充分に自覚的であった。「白のシンフォニー」という連作シリーズがあり、「白と緑のハーモニー」「黒と金のノクターン」などもある。「シンフォニー」「ハーモニー」「ノクターン」など、音楽用語を多用しているのも特徴だ。

そういう、ホイッスラーの原点となった絵が、まさにこの「ピアノにて(に向かって)」なのである。

ホイッスラーはまた日本趣味を有した人で、その絵のなかにも、浮世絵からの影響の顕著なものが少なくない。「陶磁の国の姫君」のような、意匠そのものがあからさまなジャポニスムという作品でなくとも、例えば「ノクターン 青と金、オールド・バターシー・ブリッジ」のような絵に、ぎょっとするほどの影響の濃さを感じる。

「ノクターン」とは「夜想曲」のこと。浮世絵的ムードの風景を音楽が包む。私の目には、この橋はもはやとてもテムズ川にかかる橋には見えない。鷗外や漱石が歩いた隅田川の橋そのものではないか!

ホイッスラーの日本趣味に引っ掛けてご登場願う訳でもないが、ピアノのある風景の絵画作品として、最後に日本画家の作品を紹介しよう。中村大三郎の1926年の作になる「ピアノ」――。

京都市美術館が所蔵するこの絵を直接見た時の印象が忘れがたい。4曲からなる屏風である。とにかく、大きい。縦は164.5センチ、横は302センチもある。そこにでんと鎮座するのが黒光りするグランドピアノ。グランドとは意を得た表現だと妙な感心をした。

艶やかな赤い振り袖姿の女性との対比の優は言うまでもないのだが、ともかく、これだけの大きさでピアノが描かれた絵は、後にも先にも、中村のこの絵だけであろう。日本画がとらえた新しい素材なのである。鉄とか電灯とか、日本画が出会うことになった近代3種の神器のひとつと、そう考えてよいだろう(「神器」であることが重要で、別に3種にこだわる必要などないが)。

ルノアールが「ピアノを弾く少女」を描いたのが1892年、それから34年にして、極東の日本にまでピアノのある風景が伝播したことになる。

中村大三郎は1898年、京都に生まれた。明治維新後に首都が東京に移り、千年の都は昔通りのままでは立ちゆかなくなった。伝統を残しつつ、近代化は町を挙げての焦眉の急であった。その果てに、京都モダンが開花する。中村の「ピアノ」は、その凱歌、記念碑のような作品だ。

モダンガールの代表格として登場したピアノを弾く女性は、結婚したばかりの画家の妻、都由子だった。マネが描き、あるいはドガによって描かれたピアノを弾くマネ夫人は、人生に倦んだ疲労感を滲ませざるをえなかったが、中村の描くピアノを弾く新妻は楚々とし溌剌として、アンニュイのかけらさえもない。

ルノワールの作品は国家によって購入されリュクサンブール美術館に収められたが、この中村の「ピアノ」は第7回帝国美術院展覧会(帝展)に出品され、帝展美術院賞の候補にもなっている。日本の家庭にもようやくにしてピアノが普及し始め(無論、富裕階級に限られた話であるが)、帝国臣民の家庭生活の新風景になりつつあったのだ。

この絵のピアノは、ペトロフとはっきり記されている。チェコ製の名器で、特にこのピアノは1910年製であることが知られている。中村の母校、錦小路の明倫館小学校にあったものだからだ。1918年、創設50周年を記念して、明倫学区の有志が学校に寄贈した。なんと、今も明倫小学校の後身、京都芸術センターに所蔵されている。

ピアノに置かれた楽譜も、実際の楽譜をリアルに描いている。シューマン作曲の「子供のためのアルバム」から「小さなロマンス」と、「子供の情景」から「夢(トロイメライ)」――。

小学校に寄贈された楽器にふさわしい曲が選ばれているわけだが、日本画の屏風に描かれた西洋楽器のピアノ、そして演奏する和服の女性と、和洋折衷による絵のムードそのものが、まさに「夢」のようである。

日本画特有の背景を描きこまない画風が、ピアノと弾き手の女性とを金色の宙に浮かびあがらせたような印象を与える。屏風絵ならではの広々とした間(ま)が、さまざまな想念、たゆたう思いを抱きとって、なおも揺らす。

日本の近代化の過程に咲いた華麗な花であり、時代を画するモニュメント的絵画であることは自明ながら、日本画とピアノとの不思議なマッチングが、一方での正確なリアリズムをも呑みこんで、不思議な幻想味を醸し出す。

子供に聴かせる曲を弾くとはいえ、新妻である女性は確かな肉体性を備えている。耳隠しの洋髪によって現れた白いうなじや、赤い着物がゆるやかな丸みを帯びたラインを描く腰のあたりには、上品なエロティシズムが漂う。

想いが昂じ、やがて、ピアノが生き物のように思えてきた。オスの魔物か野獣のように見えてくるのは、錯乱であろうか。酩酊したような頭に妄想がよぎる。中村は雄々しくも隆々たるこのグランドピアノになりたかったのではなかろうか……?